某一時期,航海家航行時,不僅依靠天文觀測,還可使用簡陋的海圖,並以羅盤定方位。他們通常是獲得王室的資助,踏上尋找新航路之旅。這類航海活動最可能是:

歌曲往往會反映時代的氛圍或訴求,以下是三首曾經在臺灣出現的歌曲:

甲:「反攻!反攻!反攻大陸去!大陸是我們的國土,……不能讓共匪盡著盤據。」

乙:「老法統唉呀無天理,霸佔國會在變把戲。……我要抗議!我要抗議!」

丙:「臺灣全島快自治,公事阮掌是應該。……百般義務咱都盡,自治權利應當享。」

這三首歌創作的時間,順序是:

一位歐洲軍官寫信回家,描述在北京的見聞:公園裡還躺著許多屍體,軍隊則駐紮在皇宮中。他可以看到許多稀世珍寶,其中有一尊身著金袍的玉佛,可惜玉佛無法保障中華帝國的安危。他明天即將隨軍隊撤離北京,帶回各種戰利品。這封信描述的最可能是何時的情況?

歷史解釋往往會受到時代氛圍的影響。1950年代,美國歷史家主張:北美殖民地在獨立之前已經是一個具有強烈共識的團結社會,而這個共識就是自由與平等。這種史觀的提出與當時美國哪種社會氣氛有關?

一位作家這樣諷刺:「在這個國家,對每件事情—不管其性質為何—都只能有一個意見,那就是『正確的意見』。每天早上,國家的報紙和廣播告訴人民他們需要知道什麼、相信什麼、思考什麼。所以,當你跟這個國家的一位國民談過話之後,你就已經跟所有的國民都談過話了」。作家諷刺的國家最可能是:

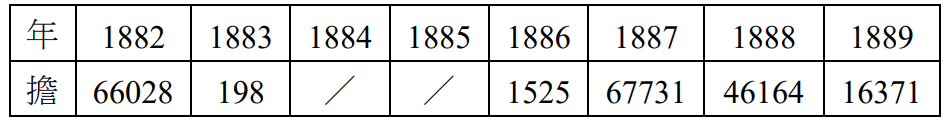

1880年代,臺灣北部米糧不足,須從大陸進口稻米,輸入統計如下:

上表顯示,1884和1885年臺灣北部沒有稻米輸入的紀錄,最可能的原因是:

學者蕭公權指出東漢王充《論衡》思想的一面:「治亂不關人事,是現在之努力為徒勞也;盛世必為衰亂,是未來之希冀為虛妄也。於是茫茫宇宙之中更無足以企慕追求之境界,而人類歷史不過一無目的、無意義、無歸宿之治亂循環而已。」根據上文推論,蕭氏認為王充這種思想,最可能是東漢士人對當時政治的怎樣表現?

北京街頭有學生隊伍在遊行,揮舞著小紅書,大聲呼著「革命無罪,造反有理」的口號,擎著「破四舊,立四新」、「清理階級隊伍」、「橫掃一切牛鬼蛇神」等標語。隊伍後面跟著一批頭戴紙糊高帽,胸前掛著牌子的人士,目光呆滯地任人批鬥叫罵。這種場景最可能發生在:

2017年3月,27個歐洲國家領袖聚會,慶祝60年前法、西德、義、荷、比、盧6國為歐洲統合奠定重要里程碑,也奠下現今歐盟的基礎。此一重要里程碑是指:

某個時期,日本瓷器工匠曾迎合歐洲貴族喜好的圖案,製造精美的瓷器銷往歐洲,銷量甚至超越中國瓷器,這也是日本瓷器外銷蓬勃發展的時代。這個時期最可能是:

兩位同學合作一篇小論文,到圖書館查找相關資料,甲查到一份以羅馬拼音書寫的閩南話教會報紙創刊號(圖1);乙則找到當時西式洋樓照片(圖2)。這篇小論文的主題最可能是:

十六世紀上半葉,馬丁路德引發「宗教改革」浪潮,許多歐洲人擺脫羅馬教會的束縛,造成歐洲一統教會的分裂。但也有學者主張:「宗教改革」並未立即帶來個人的宗教自由與宗教寬容。以下何者最能呼應此學者的看法?

史家比較兩個古代民族的性格:這兩個民族雖屬同一語系,卻演變成迥異的民族。對甲民族而言,美的理想世界就是一切,因其可滿足現實生活缺乏的事物;這個民族的統合,是藉由藝術或遊樂的力量,如競技、祭神、悲劇等。乙民族為維護城邦的自由,寧可壓抑一己激情而服從父親,犧牲個人意志而服從國家。他們是古文明中唯一透過公民參政,完成政治整合者。這兩個民族分別是:

外族攻入都城,俘擄太上皇、皇帝與皇室數千人北遷。一位愛國詩人述及此事,寫下:「少年嬉笑老人悲,尚記二帝蒙塵時。嗚呼!國君之仇通百世,無人按劍決大議。」此詩寫於何時?詩人要表達的意旨為何?

中國古代的紅山文化,在北方燕山地區,屬於砂質土壤,使用適應砂壤的大型石犁。這種石器只適於開墾鬆散的砂壤,而不適於開墾中原地區較硬的黃土,更不適於開墾南方的紅壤。但也因這一原因,這個地區最先遭到破壞,水土流失情況嚴重。因此,紅山文化在遠古的情況應是:

淡水某中學校園內有一座馬偕牧師銅像,曾因不堪民眾與社會輿論動輒以「鬼畜英美」的話語咒罵,校長承受不住壓力,只好把銅像拆下,藏入倉庫。這一情形最可能與下列哪一事件有關?

十八世紀時,德國一位作家創作一個劇本,安排了猶太人、聖殿騎士和埃及蘇丹薩拉丁三位主角。在劇中,猶太人對基督徒說:「讓我們當朋友吧!你大可繼續瞧不起我的民族。我們兩人都不能選擇自己的民族,難道我們得代表自己的民族?難道基督徒和猶太人就只是基督徒和猶太人,而不是人?」上述對話呈現的意涵是:

資料一: 「西元800年秋,查理曼赴羅馬,召開會議處理教宗李奧三世與仇黨的糾紛,調查李奧被指控的罪名。12月23日,李奧出席會議,在查理曼面前公開宣誓,聲明自己無罪。兩天後,李奧三世為查理曼加冕為羅馬皇帝。」

資料二: 「自西元800年,李奧三世在教廷文件裡,除注明自己在位年代外,還加注查理曼在位年代;新鑄的錢幣,一面是教宗自己的名字,另一面是查理曼的名字。」

從資料一描述的教廷處境來推斷,資料二中教宗李奧三世的作法,最可能是要表達:

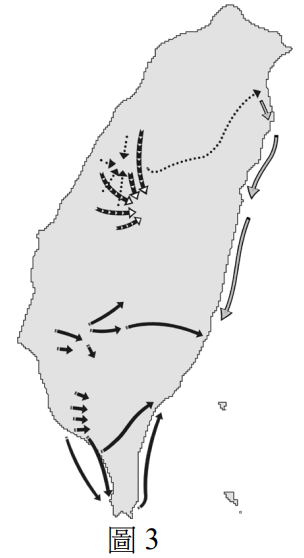

圖3是臺灣歷史上某個歷史發展的示意圖,根據圖中訊息,這個歷史發展最可能是:

著名古文篇章的寫作常有歷史背景的依據。史書記載:「庾袞乃率其同族及庶姓保於禹山。群士共推庾袞為塢主。」或:「永嘉之亂,百姓流亡,所在屯聚。(蘇)峻糾合數千家,結壘於本縣。」又:「中原喪亂,鄉人遂共推郗鑒為主,與千餘家聚避於魯國嶧山,山有重險。」這類史料可看作哪篇古文描述的時代背景?

1600年,英國成立東印度公司,到亞洲從事貿易。該公司從英國帶出大量金銀,進口東印度香料,但進口的香料僅部分在國內出售,大部分轉口到歐洲。這種做法受到國內輿論批評,認為該公司輸出金銀,僅從事海外奢侈品轉口貿易,卻不輸出本國工業製品,無助於國內就業,更造成國家貴金屬的流失。這種輿論是根據何種主張批評東印度公司的作法?

某人安排一趟古文明之旅,先到地中海旁一座城市,參觀羅馬帝國遺留的半圓型劇場與水道橋;再沿地中海岸到另一座城市,探訪五世紀建的基督教教堂;最後又到特洛伊探尋傳說中的木馬屠城記遺址。此人是在哪一國旅行?

一位學者論述「中國喪失現代化機會」時說:「恰恰西學在中國衰微後不久,西方在政治、經濟、社會和科學領域出現巨大進展,為近代民主制的興起開闢了舞台,工業革命則預示了新的技術發展。相反地,中國的士人卻在『繁華的往昔』裡尋找行動指南,並專注於古代經籍的研究。歐洲在探索進步的道路上突飛猛進,中國卻在輝煌的夢境裡鼾睡。」這位學者的看法與下列哪一時期的論述最接近?

史書記載:(明)天啟二年(1622),……紅夷築城澎湖,要求互市。守土官懼禍,說以毀城遷徙,許互市,紅毛從之,毀其城,移舟去。而巡撫商周祚以遵諭遠徙上聞,不許互市。夷怨,復築城……遂犯廈門。我們應怎樣解讀這段記載?

右表是1990年代中期,歐洲幾個國家中,某一族群的人口統計及其占各國總人口的百分比。根據你對近500年來,歐洲政治變動與族群發展史的理解,表中「甲」族群應是指:

學者指出:在1820年代,南、北美洲的白人共約1200萬,黑人則是600萬。然而,在之前幾個世紀,全部移入的人口大約是200萬白人及超過1000萬的黑人。這組數據可以支持哪個論點?

1919年6月,協約國與同盟國簽訂「凡爾賽和約」,標誌大戰的結束。但此後協約國間對和約以及德國的態度卻出現分歧:

(甲)維持大戰以來對德國的政策,盡可能在凡爾賽和約架構下圍堵德國;

(乙)在1919年底否決凡爾賽和約,採行孤立主義策略;

(丙)為振興本國貿易,打算與德國和解,並修改和約。

這三種態度分別出自哪些國家?

以下三則歷史資料記載:宋代朱彧《萍洲可談》:「北人(即:宋人)至海外,是歲不歸者,謂之駐蕃。諸國人至廣州,是歲不歸者,謂之駐唐。」元代周達觀《真臘風土記》:「唐人為水手者,利其國中不著衣裳,且米糧易求,器用易足,賣買易為,往往逃逸於彼。」《明史.真臘傳》:「番人殺唐人,罪死;唐人殺番人,則罰金;無金,贖身待罪。」上述記載中,「唐人」是指:

大豹溪一帶(今新北市三峽區)原是泰雅族大豹社居住地。二十世紀初,臺灣總督府派軍隊前往該地,將大豹社迫遷到詩朗、志繼等部落(今桃園市復興區)。最可能的原因是:

十一、二世紀以後,隨著商業復甦和城鎮興起,歐洲出現各種「行會」(guilds),對城鎮的政經發展有重要作用。自十三世紀初,義大利的佛羅倫斯陸續出現各種行會組織。根據佛羅倫斯的經濟發展特色判斷,下列選項何者的勢力最大?

顧炎武《日知錄》述及古代驛傳:「白居易詩:從陝至東京,山低路漸平;風光四百里,車馬十三程(站)。韓愈詩:銜命山東撫亂師,日馳三百(日行十站)自嫌遲。」又云:「後人以節費之說,歷次裁併,有七、八十里而一驛者(按:如明代)。」根據顧炎武的分析,比較唐代與後世的驛傳情況,最可能是:

一位思想家說:「大人者以天地萬物為一體者也。其視天下猶一家,中國一人焉。……大人能以天地萬物為一體也,非意之也。其仁以人心為本,若是,其與天地萬物為一也。豈惟大人,雖小人之心亦莫不然。」這位思想家是何人?這種思想有其承襲,承襲自何人?

1920年代,牙買加人馬庫斯.加維在美國發表「黑人自由」演講:「伏爾泰和米拉波只是和我們同樣的人,他們推翻法國君主政體,為法國的民主奮鬥。他們能夠這樣做,你、我也能夠為非洲這樣做,為非洲的自由而奮鬥。我們渴望無限的自由,但在由其他族群統治的國家,我們無法實現這種自由。」下列何者最符合加維要傳達的理念?

宋人筆記寫道:「今天下印書,以杭州為上,蜀本次之,福建最下。京師比歲(連年)印板,殆不減杭州,但紙不佳;蜀與福建多以柔(質地柔韌)木刻之,取其易成而速售,故不能工(精緻),福建本幾遍天下。」根據上文推論,宋代福建書籍能夠遍天下,主因應是:

戰後初期,臺灣政府在財源、人力和物資缺乏的情況下,進行經濟重建,當時一位財經官員提出「以農業培養工業,以工業發展農業」的策略,使臺灣經濟逐漸穩定而發展。下列哪些屬於「以農業培養工業」的項目?

西元一世紀以後,羅馬帝國皇帝逐漸神格化,以下是兩則相關資料:

資料一:甲學者說:「皇帝變成帝國統一的象徵,在宏偉的廟宇裡,祭司主持公共儀式來崇敬皇帝。這種對皇帝的崇拜提供給不同人一個效忠焦點,並成為維持帝國統一的力量。」

資料二:西元14年,提伯瑞斯(Tiberius)繼任皇帝,西班牙行省請求依亞洲各省之例,為其建神廟。皇帝拒絕,並說:「要所有行省人民將我當神一樣崇拜,實屬不當和無禮……我是凡人,行凡人之事,以位極凡世為滿足。」此後,無論公開或私下,提伯瑞斯都拒絕對他個人的崇拜。

閱讀上述資料,選出正確選項:

哈佛大學建置一個「中國歷代人物傳記資料庫」,收錄七至十九世紀之間人物傳記資料37萬筆,資料包含人物「籍貫」、「事蹟」、「書信」及「著作」等。利用該資料庫,史家可研究哪些課題?

1832年,英國通過國會改革法,適度擴大選舉權,並調整城鎮與郡區代表人數。這次改革相當溫和,並未大幅擴大選舉權,選民人數只由3%提高到4%,距離完全的民主尚遠。1830年代以降,國會陸續通過法律,持續民主改革,到1929年女性獲得選舉權,英國才達到完全民主。以下國會制定的法律,哪些有助於英國政治的民主化?

題組 39-41 (6分)

一、 清代學者姚瑩《東槎紀略.埔里社紀略》云:「昔蘭人之法,合數十佃為一結,通力合作,以曉事而貲多者為之首,名曰小結首。合數十小結中舉一富強有力、公正服眾者為之首,名曰大結首。」針對姚瑩的記述,兩位學者分別提出說法:

學者甲:「荷蘭人對於當時移入之十萬漢人,成立所謂『結首制度』。〈埔里社紀略〉記述其制度。」

學者乙:「依據姚瑩所述之『蘭人之法的小結首大結首制』,來論述結首制為荷蘭人在臺之土地拓墾制度是不對的,而是噶瑪蘭人的拓墾結首制度。……噶瑪蘭及臺灣的舊志,多簡稱噶瑪蘭人或地區為蘭人、蘭地,而稱荷蘭人為荷蘭人或紅毛人,或紅夷。」

閱讀上述資料,回答下列問題:

根據上述討論推斷,今日宜蘭地區地名如「二結」、「五結」等,歷史淵源為何?

題組 42-43 (5分)

二、 「僚人」是古代中國南方的一種居民,以下三段資料提到蜀地(四川)「僚人」的起源:

資料一: 常璩(十六國時成漢人)《華陽國志》:「李勢(成漢國君)大赦境內,改元嘉寧……蜀土無僚,(至)是始從山出,自巴(郡)至犍為、梓潼,布滿山谷……大為民患。」

資料二: 李膺(南朝梁時蜀人)《益州記》:「李壽既篡位,以郊甸未實,都邑空虛,……又從牂牁(今貴州、雲南、廣西一帶)引僚入蜀境。」

資料三: 元朝人撰《宋史.蠻夷傳》:「渝州(在今四川)蠻者,古(代)板楯七姓蠻(四川、陝西一帶土著),唐(代)南平(原來的渝州)僚也。」

關於四川僚人的起源,三段資料出現兩種不同說法,是哪兩種?(2分)

哪兩段資料屬於同一種說法?(1分)

兩種說法中,何者可信?(1分)

理由為何?(2分)

題組 44-45 (4分)

三、 以下兩則印度與巴基斯坦分治的資料:

資料甲: 1940年,巴基斯坦「國父」穆罕默德.真納在「全印穆斯林聯盟年會」上演講:「要保障次大陸人民的和平與幸福,唯一途徑是……建立兩個自治的民族國家。……嚴格地說,兩者的實質不同不在宗教,而在於它們是兩個不同的獨特世界。……印度教徒和穆斯林信仰不同的宗教哲學,有不同的社會習俗和文化。不能通婚,也不能共同用餐,他們屬於兩個不同的文明,其理想和觀念相互衝突。」

資料乙: 印度獨立後,首任總理賈瓦哈拉爾.尼赫魯在1946年的著作中寫道:「任何基於印度教徒和穆斯林之宗教不同而提出的印度分治,都無法分開在印度這兩個宗教的追隨者,因為他們混居在整個印度土地上。並且,這違背了其他宗教族群的意願。……當給予一個族群分離的自由,其他族群卻被否定這項權利。」

閱讀這兩份資料,請問:

真納強調印度教徒與穆斯林實質上「屬於兩個不同的文明」,其主要論據為何?

依據資料乙,尼赫魯反對印度和巴基斯坦分治,其主要考慮為何?

題組 46-48 (4分)

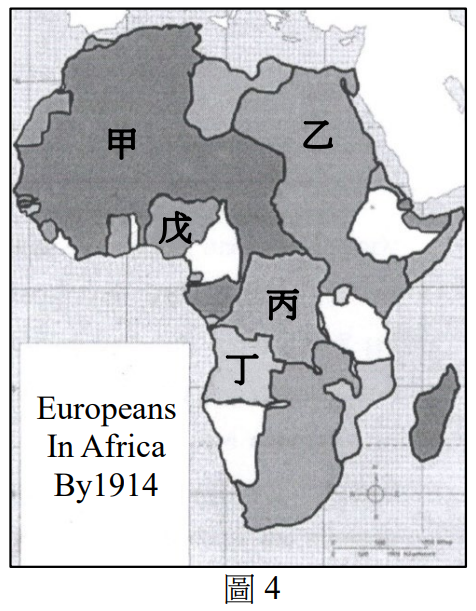

圖4是第一次世界大戰前夕,歐洲列強瓜分非洲的形勢圖。請回答下列問題:

1870年代,傳教士史坦利受比利時國王委託,深入非洲探險,為比利時取得一塊殖民地,是圖中何處?

控制乙地區,對於該國在亞洲的利益,有何重要戰略價值?