一份資料提到:十七世紀早期,荷蘭人占領安平作為貿易中心與統治據點,該地區的原住民族開始與世界舞臺接觸。荷蘭人為其創造的一套羅馬拼音文字,成為臺灣南島民族有文字的開始。文中的原住民族應是:

第二次世界大戰結束後,各國都有作家描述他們的戰爭經歷。柏林、倫敦、重慶、東京、臺北等地的作家,對1944年的共同記憶最可能是:

十九世紀中期,一群人士發表一份文件,自稱是「在歐洲遊蕩的一縷幽靈」,號召下層階級團結起來反抗壓迫,爭取平等。當時,羅馬教皇、俄國沙皇、奧地利與法國的保守派首相等,都視這群人為破壞歐洲穩定的敵人。這群人最可能是:

唐太宗聽到前線打敗突厥的捷報,喜不自勝說:當年先皇起兵,必須拉攏與隋煬帝和親的突厥,向其君長稱臣,允諾日後與之互市,始獲得其兵馬糧秣之助,攻入京師,建立我朝。如今,我軍擊敗突厥,生擒其君,可算為國雪恥。突厥當初願與李氏合作,最可能是為了:

史家評論歷史上某地區的宗教變革:這個信仰的降臨,本身就是一種革命。這個「新信仰」勝過此地區既存的教義與教會,它並未襲用這地區已有的兩部聖經,而是帶來一部嶄新的「新經典」。它經由武力征服,在政治、靈修或社會方面都推翻了舊秩序,在其上建立一個「新秩序」。上文提到的「新信仰」、「新經典」、「新秩序」,指的分別是:

非洲西岸的聖赫倫納島附近,打撈到一艘十七世紀初期的歐洲商船,船上有一百多件中國青花瓷。學者解釋,當時歐洲多國爭奪亞洲貿易主導權,常發生海戰。這艘船最可能是因哪兩國海戰而沉沒?

臺北艋舺青山宮〈沿革記略〉提到:「(清)咸豐4年,福建惠安縣漁民奉其故鄉青山廟靈安尊王像至艋舺(今萬華),由大溪口登岸,經舊街(今西園路),神輿突不能舉,公議擲筊問神卜地,於此建小廟奉祀。時適淡北瘟疫流行,死亡相繼,凡至廟中求神庇佑者皆無恙,於是善信日增。」從上述碑文判斷,這座廟宇供奉的主神是:

1940年末,日本軍隊南進,入侵中南半島,迅速控制了法國殖民地越南。日軍得以順利進入越南的背景最可能是:

以下是關於1950年前後臺海兩岸情勢的兩段資料:

資料甲:1949年7月,劉少奇率領中共代表團訪問蘇聯,要求提供對臺灣作戰的潛水艇與飛機,遭到史達林拒絕。

資料乙:韓戰一爆發,杜魯門總統即發表「臺灣海峽中立化聲明」,一方面阻止中共軍隊攻擊臺灣,一方面也要求蔣介石停止「反攻大陸」的計畫。

我們應如何理解這兩段資料?

中國傳統官方史書很早就記載了周邊民族的文化,但歷代史官受限於語言、文化等因素,紀錄並不正確,士人也不關心。但自某時期起,知識分子開始重視邊疆問題,並參考外文著作,積極研究周邊族群的歷史和地理。這種轉變的背景最可能是:

圖1是「司空瑯瑘康王墓表」,以碑體的篆書與楷書寫成,墓主是司馬金龍。碑文中可見下列資料:「大代」(國號)、「太和」(年號)、「司空、鎮西大將軍、吏部尚書、冀州刺史」(官銜)、「瑯瑘」(郡望)等。根據這些線索,可以推定墓主的年代是:

中世紀到十六世紀末,歐洲的自然哲學家若非神職人員,就是在教會主導的大學工作。至十七世紀,科學研究的主力轉移到新成立的各種研究院和學會。英國哲學家培根曾批評說:大學是知識疾病的孕育場所。十六到十八世紀,歐洲大學沒有成為科學知識發展的園地,應歸咎於:

二十世紀發生兩次世界大戰,戰後中歐和東歐都發生複雜的民族與疆界變動,造成許多問題。面對一次大戰後舊帝國解體、二次大戰後戰敗國領土的處分,比較戰勝國在兩次大戰後,對中歐和東歐民族與疆界的主要處理方式,下列何者為是?

近代中國某一時期,地方力量左右國家政治發展,各個地方勢力間,常或聯合,或對立,形成一種不穩定的局勢。學者評論這個時期的特色:「很像十九世紀以來的國際政治,以勢力均衡為目標。原則是:一、各成員都力圖擴充自己的勢力;二、在戰爭中儘量不使戰敗者完全瓦解;三、在擴充勢力過程中不許某一成員取得絕對優勢。」這位學者描述的應是:

一位當朝宰相被敵國俘虜,敵國大臣勸降說:兩國交戰這麼多年,你應當早日投降我國!你既是狀元,應知自古至今,中國有多少個朝代?被俘宰相回答說:我不是來參加科舉考試的,就不必多講了,我不會投降,但求一死。這位宰相最後以身殉國。這最可能發生於何時?

1661年鄭成功攻打臺灣,有記載提到:當時,有的原住民族歡迎鄭成功,甚至追隨漢人對荷蘭人作戰;但也有的與荷蘭人合作,攻擊鄭成功軍隊。我們如何理解此一情形?

某一時期,中外發生衝突,許多外國人士遭到攻擊或殺害,以華北地區最嚴重。事件結束後,外國勢力與清廷簽訂條約,除要求懲凶與賠款外,還規定:參與暴亂之地區,須停止科舉考試五年,以示懲罰。這個條約簽定的背景最可能是:

學者分析中國某一時期的農業政策,指出:政府認識到以前農村管理的錯誤,希望能重新刺激和提高農民生產動機,因此把生產責任放給農戶,並鼓勵農民從事穀物生產以外的副業,將副產品拿到自由市場販售,以提高收入。這位學者描述的應該是:

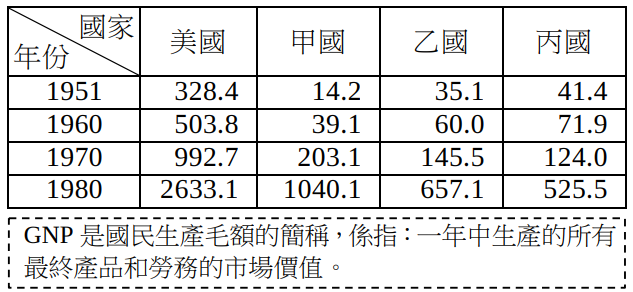

右表是1951至1980年,世界上四個主要經濟體的GNP(單位:10億美元)統計。從這段期間世界經濟發展的情勢判斷,甲國最可能

是何者?

某人在致友人之書信中,描述當時一座城市遭到入侵的情形:來自黑海的敵人破城而入,市民血流成河,「野蠻人」將皇帝梟首,神父與修士都受到酷刑,神聖的信仰已遭驅逐,此一東方帝國首府淪入「野蠻人」之手。這封書信的「作者」與提到的「野蠻人」分別是:

漢初法律規定,國家按人民的爵等賜予田土和居宅;北魏至唐初也都有政府頒授土地給成年人的相關法令。這些作法的共通目的最可能是:

歷史課堂上幾位同學發言,甲說:「元代中國商人在東南亞以中國銅錢購買檀香、胡椒等商品。」乙說:「黃海海域曾打撈出元代沉船,發現大量瓷器及800萬枚銅錢。」丙說:「元代時,中南半島許多地區通行中國銅錢。」我們如何理解上述討論?

每年5月5日,墨西哥都會舉行慶祝活動,紀念1862年的一場戰役。當時,法國因墨西哥無力償債而出兵,起初被墨西哥打敗。但拿破崙三世繼續推進,在1864年建立一個政權,立奧地利皇帝之弟為「墨西哥皇帝」。直到1867年,墨西哥人才在美國協助下推翻此一政權,重建共和政府。美國何以到1867年才介入此事?

以下是有關1950、60年代歐美女性的兩則資料:

資料甲、1967年披頭四的搖滾歌曲〈她正離家〉:「星期三早晨五點…∕她輕輕帶上臥室的門…∕走出門外,她自由了。她(我們把大半輩子交給她)∕正在離開(犧牲了自己大半輩子)∕家…,在孤單地生活這許多年之後…。她…∕內在的某些東西這麼多年來都被否定∕她正離家。」

資料乙、學者觀察說:戰後隨著人口成長,女性的傳統角色不斷受到鼓吹。在電視節目、雜誌和廣告中,女性總是待在家內,操作不斷增多的家用機器,好像這些機器可以減輕她們的家務負擔,找回作為母親的愉悅。

對照這兩則資料,資料甲中的「她」追求的是:

一位政治思想家主張建立一種邦國,這邦國由三個階層構成:統治階層治理國政、武士階層捍衛邦國、生產階層生養社會。土地是所得主要來源,財富由社會公有,兒童由國家教養。他對民主政治缺乏信心,認為只有智慧最高的人當政,邦國才能免於邪惡事物。這位思想家是誰?

某一時期,由於政權轉移,新的統治者給臺灣人一定的時限選擇去留,時限過後,未遷徙者即視為新政權的人民。當局統計臺灣總人口約280萬人,遷籍離開臺灣者約4400餘人,不到總人口的千分之二。這些人遷籍的主因是:

某地圖書館藏有一份手抄本,抄錄清乾隆皇帝登基前與父親雍正皇帝唱和的詩作。根據學者考證,清朝藩屬派遣使臣到北京覲見時,需與皇帝賦詩唱和,上述手抄本乃供使臣揣摩練習之用。這位使臣最可能來自:

題組 28-29 (4分)

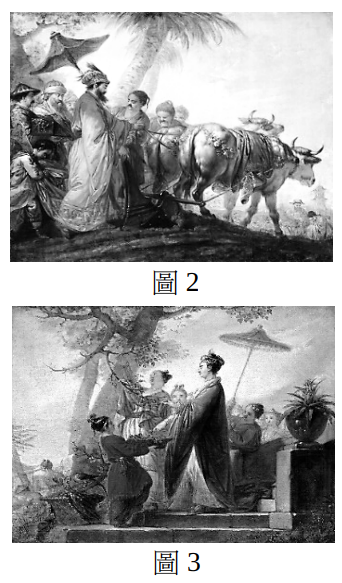

某個時期,歐洲社會流行「中國風」,仰慕中國文明。當時,歐洲的畫家繪有兩幅畫作,題名為「中國皇帝春耕」(圖2)和「中國皇后採桑」(圖3)。

一位外國人評論當時的中國,指出:居住在遼東的韃靼人,不僅統治中國,還占領了西藏國。對照歷史,只有一個小城的羅馬人曾經征服了世界;韃靼人來自僅有一省大小之地,卻征服了比前人更多的土地,各處人民都要向他們稱臣納貢。這位外國人最可能是:

歷史老師要求書寫一篇關於「日治時期臺灣都市計畫」的報告,同學們列出以下資料:

甲:伊能嘉矩,《臺灣文化志》

乙:新渡戶稻造,《糖業改良意見書》

丙:國史館臺灣文獻館,《臺灣總督府檔案》

丁:中央研究院人文社會科學中心,「臺灣百年歷史地圖」網站

該報告一定要參考的資料是:

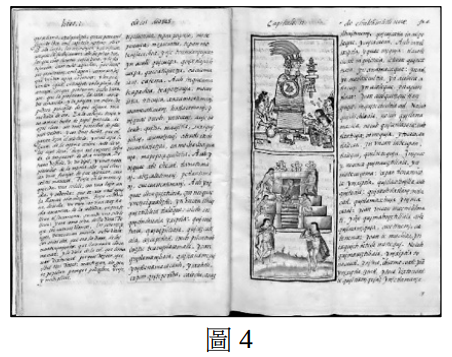

圖4為十六世紀的手稿本,每頁有左、右兩欄,左欄是西班牙文,右欄是以拉丁文字母書寫出的納瓦特爾語。成書過程先是方濟會傳教士請耆老以當地的納瓦特爾語解釋其文化和宗教習俗,再由傳教士及其學生等人編寫右欄、繪製插圖,最後再將右欄內容譯成西班牙語,寫在左欄。納瓦特爾語最可能是何地的語言?

這個新朝代建立之初,士紳或庶民的髮型、服裝依舊崇尚「胡俗」。開國君主乃下詔恢復固有傳統,規定士紳百姓必須束髮,官員戴烏紗帽,並依身分穿著官定的朝服款式、圖案及布料。國子監生、生員亦各訂有衣冠。這位皇帝是:

1870年以來,歐洲列強在非洲的殖民競爭趨於激烈,常逕自宣告「勢力範圍」,造成列強間的緊張。1884-85年,德國首相俾斯麥召開「柏林會議」,以解決非洲殖民亂象,十四國與會。這個會議確立「有效占領」的原則,規定:「任何國家必須與土著統治者締有條約,在當地插上國旗,並建立行政管理機制,始可聲稱擁有該地的主權。」這個原則為非洲帶來什麼結果?

蘇花公路改善工程(蘇花改)施工時,在太平洋岸發現「漢本遺址」。考古隊在該遺址發現有金屬器、琉璃、瑪瑙等外來物質,以及完整的聚落型態;外來的金屬器和瑪瑙,成為臺灣史前人類重要的裝飾與儀式用品;出土遺物與當時的原住民族,如阿美族、撒奇萊雅族、噶瑪蘭族、巴賽族、凱達格蘭族,均有密切的關聯。關於「漢本遺址」,以下敘述何者正確?

清雍正皇帝經常使用「密摺」,派遣專人騎著快馬,將裝著皇帝親筆文件的匣子,交給各省地方官。地方官拿出一把鑰匙,打開匣子,取出文件,按照皇帝的指令執行,並將實施情況專摺回覆。這個作法的目的最可能是:

1215年,英國國王約翰簽署《大憲章》,共65個條文,保障英格蘭人傳統權利。經過幾百年,社會發生巨大變化,《大憲章》的條文漸不再適用。十九世紀以來,國會立法廢止過時條文。目前,僅少數條文仍在英國法律中。考慮英國社會的今昔,哪些條文最可能仍有法律效力?

以下是兩則有關歐洲瘟疫史的資料:

資料甲:「十五世紀後期,西西里和威尼斯實施檢疫制度,規定來自鼠疫疫區的船隻,都必須在外海下錨40天,不准和岸上接觸……成為十六世紀地中海沿岸基督教港口通行的法規。」

資料乙:「威尼斯在1575-1577年發生鼠疫,有三分之一的人口死亡。西班牙於1596-1602年的鼠疫奪走50萬條人命,而1648-1652年、1677-1685年兩次鼠疫更有100萬人喪生。1665年,倫敦鼠疫大流行。」

根據這兩段資料,以下推論何者為是?

題組 39-41 (6分)

資料甲、乾隆10年(1745):「臺郡……自南至北,綿亙二千餘里。崇山之內,皆生番所居;界外平埔,係熟番、漢民零散相處。從前定有地界,立石開溝。」

資料乙、乾隆25年(1760):「淡防廳一帶,從前原定火焰山等界,僅於生番出沒之隘口立石為表,餘亦未經劃清。今酌量地處險要,於依山傍溪處,即以山溪為界;其無山溪處,亦一律挑溝堆土,以分界限。」

資料丙、乾隆55年(1790):「查臺灣地土膏腴,易於謀食,無籍民人,愈聚愈多,往往深入內山,墾越滋事。……從前以紅、藍、紫色畫線為界,今即添畫綠線,以別新舊。臣查界外未墾埔地,既已分給屯丁耕種,丈溢田園(清丈後多出之田地),又歸民佃征租,各有定主,似可毋慮奸民覬覦……占墾之風,自可禁絕。」

閱讀以上三段資料,回答下列問題:

資料甲、乙提到「立石開溝」、「挑溝堆土」,所指為何?(1分)

清政府設置目的為何?(1分)

資料丙提到「從前以紅、藍、紫色畫線為界,今即添畫綠線,以別新舊」。清政府需不斷重新「畫線」,原因為何?

資料丙的官員認為「占墾之風,自可禁絕」,其理由是什麼?

題組 42-44 (6分)

《周禮》古稱《周官》,內容講述國家的職官組織。以下是歷來三位學者的討論:

資料甲、宋人鄭樵引述前人見解指出:《周禮》出於周公手著,但並未施行,就像唐玄宗時的「開元禮」,僅係規模粗具的大體規劃,少見細緻具體的實事描述。

資料乙、清代學者編修的《四庫全書》主張:宋人王安石並非真以為《周禮》切實可行,只是為了杜悠悠之口,借《周官新義》之名追尋富強,以改變積弱的國勢。

資料丙、民國學者錢穆認為,《周禮》中祭祀五帝之禮不見於春秋以前,亦非劉歆為了協助王莽建立新朝,托古改制所偽造,比較可能是戰國學者為因應世變而提出的國家藍圖。

就理想或現實角度,對《周禮》的看法,三位學者的共通認識為何?

《四庫全書》詮釋王安石編撰《周官新義》之用意,可用資料丙中的哪幾個字來表達?

關於《周禮》成書年代,資料丙不同意資料甲的見解,其依據為何?

題組 45-47 (4分)

史家考察中世紀中、後期歐洲某些地區的政經發展,指出:「這些地區的封建政權和君主政權形成較晚,城鎮因而得以建立自己的獨特政治和社會體制,以維護公共利益。它們打著維持和平的旗號,竭力保護自己的生意和貿易路線,而且只要占有優勢,它們就會控制周邊地區,建立支配性的市場體系。」根據你的歷史知識,回答下列問題:

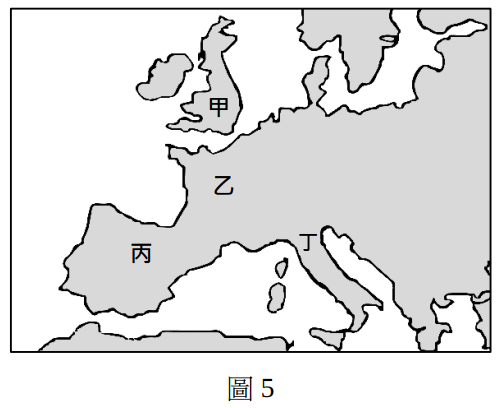

文中描述的現象出現在圖5中的哪一地區? 請以甲、乙、丙、丁表示。

這個地區城鎮出現的「獨特政治體制」,主要是指什麼?

題組 48-50 (4分)

冷戰時期,兩大陣營對立。以下是1960年某一陣營領導國家官方出版品的摘錄:

「共產黨和蘇維埃政府對其他人民民主國家嚴守不干涉內政的原則。蘇聯承認這些國家,給予政治上的支持,並致力盡到國際主義責任,……以穀物、種子和原物料援助他們。

美國則利用資本主義國家的經濟和政治困難,遂行控制。……日、西德、義、法、英都不同程度仰賴它。……1949年美國建立一個侵略性軍事集團,名為北大西洋公約組織。……1950年,它侵犯遠東地區,在朝鮮人民民主共和國與南韓之間挑起武裝衝突……

二次世界大戰後的巨大變動改變了世界政治版圖。兩個主要社會和政治陣營出現了:一是社會主義與民主陣營,一是帝國主義與反民主陣營。……追逐世界霸權的美國帝國主義者引發了所謂的冷戰,試圖點燃第三次世界大戰的烽火。」

回答以下問題:

承上題,從上文的書寫文字,找出一個證據,並說明你判斷這份文件出自該國的理由。