連橫《臺灣通史》自序云:「夫臺灣固海上之荒島爾!篳路藍縷,以啟山林,至於今是賴。顧自海通以來,西力東漸,運會之趨,莫可阻遏。」又說:「洪維我祖宗,渡大海,入荒陬,以拓殖斯土,為子孫萬年之業者,其功偉矣!」從這些文字可理解連橫的觀點是:

十九世紀下半葉,英國商人為拓展中國西南部的市場,希望建立一條從印度到中國的陸路貿易路線。英國印度殖民政府遂對某地發動戰爭,並殖民該地,打通從陸路到中國的門戶。該地是在:

王莽取代西漢,曹魏取代東漢,西晉取代曹魏,都是權臣奪取政權,建立新王朝,後世史家稱為「篡位」,但這些君主皆藉「禪讓」理論來合法化政權轉移。禪讓理論最可能來自何種思想?

史家討論美國革命時,指出:1763年,英國在七年戰爭中擊敗法國,確保北美十三個殖民地的安全;但1776年,北美殖民地卻起來反抗英國,爆發獨立革命。下列何者最可能是史家推論的美國革命之因?

1930年代後期,英國採取「姑息政策」以因應希特勒在歐洲的擴張。但當時亦有論者不以為然,並評論說:「採取姑息政策太過天真了,因為 。」以下哪一段話最適合承接在這句評論之後,且最能說明此一評論的理由?

一位學生與同學討論時事,主張「總統制」才是真平等。該生因這言論遭警察拘留,且被繩子捆綁,頭戴草籠遊街示眾(如圖1)。該生後來以冒犯統治者的「不敬罪」被起訴,雖因他不到法定年齡而未被定罪,但仍遭到退學的處分。這種情況最可能發生於何時的臺灣?

一位大臣上書:因我朝恩德,南北兩國乃能以兄弟之禮,和平通好至今,長達數十年。有南方大臣竟利用編寫前朝正史之便,將我祖先事蹟列為四夷傳。請我國史官也比照該國作法,將該國先世事蹟,列於我朝國史之末。這位大臣最可能是何時人士?雙方史官爭論的焦點為何?

英國廣播公司報導:某地居民認為東城區乃是汙穢之地,是受詛咒之人的居所。一位出身於東城區的牛奶公司員工,在牛奶製程中接觸到牛奶,被指控汙染產品,同事竟將他活活燒死,而縱火燒死他的同事並未因此被起訴。這件事最可能發生在:

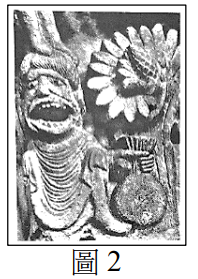

圖2是某時期興建的教堂內的浮雕,浮雕把魔鬼描繪成是手持錢袋的人,反映那個時代教會對金錢和商業的看法:教會反對借貸取息的行為,在商品上強調公道價格。這最可能是發生在哪一時期?

中亞的吉爾吉斯附近出土一批模仿漢制的方孔圓圜錢幣,錢幣鑄有粟特文字。粟特人散布在中亞到西亞的綠洲,絡驛於途的大食人、佛教僧侶都曾留下有關他們的記錄。這批出土錢幣最可能反映哪種歷史現象?

深夜,在工廠旁的麵攤上,剛下工的工人相聚聊天,而黑白電視螢幕上,臺語歌手正唱著剛推出的新歌,傾訴離開臺灣中南部農村來到都市打拼的工人,思念家鄉的雙親和戀人的情懷。工人聽了,不禁流下淚來。這種景象最常見於下列哪一時期?

二次大戰後,中國陷入國共內戰。當時,美國認為惟有中國和平、實行民主,才符合美國利益,於是派遣馬歇爾為特使,調處國共歧見,最後卻以失敗告終。馬歇爾到中國後,採取的作法是:

史家分析某一帝國特色:使用遊牧社會的軍事技術優勢,形成自給自足的強悍軍隊,並用寬容的手段,對待境內不同的宗教與文化,進而組成史上最大的陸地帝國,保護黑海到太平洋之間的貿易。這個帝國最可能是:

羅馬政治家西塞羅以「獅子」和「狐狸」比喻「暴力」與「欺詐」,認為兩者都是野獸手段,人類應不屑為之。但文藝復興學者馬基維利卻主張:政治領袖若想追求權勢、榮耀和名聲,必要時須模仿獅子的兇猛與狐狸的狡猾來行事。我們如何理解這個現象?

在一次紀念馬丁路德的活動中,學者詮釋其歷史意義,反映了官方觀點:他的宗教改革是「早期的市民階級革命」、是「朝向無產階級革命的必要階段」。這應是哪一場紀念活動?

十九世紀中期,巴西有座城市因附近栽種某種經濟作物,提供工業生產所需原料,迅速致富。城中修建了電車、路燈和排水系統等先進設施,各國商人紛紛到此交易。但是二十世紀初,歐洲人將此一作物移植到東南亞,大量栽植,該城乃迅速沒落。影響這座城市興衰的作物最可能是:

一份考古報告指出:雷厝(雲林麥寮)遺址出土的文物豐富,有史前陶片、青花瓷片、硬陶、瓦片、瑪瑙珠、鐵器、豐富的海貝,及鹿、羊、牛、豬等獸骨,而以鹿骨最多。遺址年代約距今540-340年間,推測應屬貓兒干文化。學者根據文物內容,推斷這個文化已與中國有交流,支持學者看法的主要依據應是:

日本德川幕府常藉外交手段來強化政權的合法性,鞏固統治地位。1607年到1811年,朝鮮派遣12次通信使到日本;1610年到1850年,琉球也派了21次使節團。使節團主要是恭賀將軍繼位或世子出生,各地大名目睹其豐厚的賀禮,聽到祝賀德川一統天下的頌辭,自然心悅誠服。不過,德川幕府卻從未與中國發展正式關係,最可能的原因是:

學者指出:這個時期學校廢弛,博士無從傳授學業,學術轉而成為家族世業,而家族又受地域之限,學術的發展因此皆與家族、地域兩者難以分離。但是,河隴地區(在今日陝西、甘肅)因距離中原戰禍較遠,又是東西交通要道,遂成為文化學術重鎮。這個時期指的是:

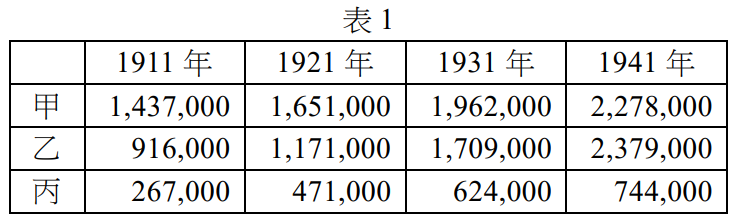

馬來亞的人口組成多元。表1是二十世紀前半期,馬來亞(包含新加坡)人口調查中三個主要族群的人口變化(單位:人)。

表中甲、乙、丙分別是:

以下是有關古希臘時代雅典文化的兩則敘述:

資料甲:人們家中都設有祭壇,城邦中到處可見神龕,衛城上神廟比比皆是。每個節日開始前要祭祀,前兆、凶兆和神諭會影響重大決定。準備遠行或店鋪開張等事務都要事先祈禱。

資料乙:西元前五世紀後期,雅典出現一些稱為「辯士」(sophists)的教師,以教授辯論術為生,多從經驗角度考察宇宙,認為真理與人本身的需要或利益有關,沒有絕對真理。最有名的辯士普羅塔哥拉斯主張:「人是萬物的尺度」。惟辯士在當時社會的名聲不佳。

對照甲、乙兩則資料,辯士在當時社會「名聲不佳」的原因最可能是:

英國西南部一處溫泉勝地,市內有羅馬神殿遺址,供奉的女神蘇麗絲密涅瓦(Sulis-Minerva),是當地溫泉守護神蘇麗絲和羅馬勝利女神密涅瓦之綜合體。這是羅馬帝國推動羅馬化的一個例證,也就是:

某人陳情說:家中牌位記載祖先名號、生卒年月,目的是不忘本,沒有別的用意。我若毀棄祖先牌位,被親族舉報到官府,依律當斬。敬請明察轉告,恩准不毀棄牌位。此人最可能是:

課堂上,老師要學生以1949年以後中共的歷史發展進行探究。一位學生蒐集到兩則資料:

資料甲:1959至1961年的非正常死亡和減少出生的人口數,大約在四千萬人左右。

資料乙:1960年農業生產總值,比1959年下降12.6%,其中糧食和棉花的產量更跌到1951年的水平……城市人均消費量下降78%。

這位學生探究的主題應是:

十五世紀後期,葡萄牙、西班牙積極開拓新貿易航線,是歐洲最早從事海外探險的國家。葡萄牙人率先沿非洲海岸探險,來到東方;西班牙人則轉而往西航行,意外到達美洲。1494年,兩國在教宗主持下,簽署「托德西拉條約」(Treaty of Tordesillas),以大西洋中約西經46度半的子午線為中線,劃分勢力範圍:以西歸屬西班牙,以東歸屬葡萄牙。當時,雙方如此劃分世界,依據的最主要原則是:

七到十三世紀,奧米雅王朝(Umayyad Dynasty)和阿拔斯王朝先後統治伊斯蘭世界,學者比較兩者的差異,評論說:「……到阿拔斯王朝時,儘管阿拉伯人在政治上仍發揮重要作用,但波斯人、埃及人和其他民族也能夠分享權力和財富。」從這段文字的文意反向推論,這位學者認為奧米雅王朝統治特色是:

某國博物館展出一件舊車牌(如圖3),數字是車號,國旗說明此車屬於英國,底下的俄文是要讓邊界的俄國守衛知道這是英國軍方用車,允許通行。這件車牌象徵這個國家史上一段特殊時期。這最可能是哪一場展覽?

一齣戲中有如下的旁白:當今歐洲強盛,亞洲也不能再沉睡,誕生孔子、孕育釋迦牟尼的土壤現在是什麼情況?我們早已移民南方島嶼,開發臺灣、呂宋、新加坡、婆羅洲、關島、夏威夷等地,事業有成。走吧,走向南方的島嶼。這齣戲創作的時代背景最可能是:

1695年到1722年間,根據估計,英國皇家非洲公司派往西非的雇員,「每十人中就有六人在第一年內死去,兩人在第二年到第七年間死去,而最終只有一個人能夠活著回到英國」。直到十九世紀中葉,前往非洲的歐洲人中,死去者多,存活者少。造成這種現象的原因最可能是:

題組 30-31 (4分)

清朝前期,清廷為維持滿洲的統治優勢,採取特殊的民族治理策略。以下是兩則資料:

資料甲:對甲民族,禁止該族學習漢文,強調滿洲與該民族「語言雖異,衣冠則同」的親近感,皇族經常與該族通婚。

資料乙:對乙民族,一方面尊崇該民族信奉之宗教,但採「眾建而分其勢」作法。又派大臣進駐該地,掌控其政、軍事宜。

從兩段資料的敘述判斷,清政府對各民族的治理,應是採取哪一種策略?

1777年,大陸會議通過《邦聯條款》,為美國憲政奠定初基。《邦聯條款》實施後衍生不少問題,影響聯邦運作,遂有修訂之議。1787年,各州代表再度集會費城,以制定新的《美國憲法》,完善聯邦政治。新憲法在1789年獲得各州批准後生效。從《邦聯條款》到《美國憲法》,美國憲法修訂的趨向是:

臺灣開港通商以來,進出口貿易增加。表2是海關統計1868-1909年臺灣主要出口商品總值(年平均)之比例。表中的「乙」應是:

藝術史老師分析某時期的藝術風格:「這種風格強調對稱和均衡,以顯示秩序、宏偉等意念。喜用豪華、戲劇性的方式,表現緊張感和衝突感」;「這種藝術反映那個世紀文化的種種對比和矛盾,如:宗教狂熱和塵世慾望、虔信和理性主義、暴力和尊重秩序」。這種藝術是:

一位清代官員記載:「臺灣一郡……其民,閩之泉漳二郡、粵之近海者往焉。閩人占瀕海平曠地;粵居近山,誘得番人地闢之。故粵富而狡,閩強而悍。其村落,閩曰閩社,粵曰粵莊。閩呼粵人為『客』。分氣類,積不相能,動輒聚眾持械鬥。平居亦有閩、粵錯處者,鬥則各依其類。閩、粵鬥則泉、漳合,泉、漳鬥則粵即伺勝敗以乘其後。民情浮而易動。自康熙22年入版圖,於今已百五十餘年矣;亂者凡一十有五,皆閩人也。」這則資料可用於研究有關清代臺灣的哪些議題?

《商君書》主張:國家法令,除了原件,須另抄副本封藏於禁地,未經准許不得進入,若有擅改者,則「罪皆死不赦」。漢代,皇帝詔書公布之後若發現出錯,則視情節輕重、有無故意,分別究責與懲處相關人等。這些關乎官文書繕寫、庋藏和管理的規範,目的有哪些?

古巴比倫《漢摩拉比法典》有如下條文:「倘一位貴族攻擊另一位貴族的女兒,害她流產,須賠10個謝克的銀子;若受害婦女死亡,則肇事貴族的女兒須處死。若受害婦女是平民的女兒,因受攻擊而流產,則肇事貴族罰金減半;若受害婦女死亡,則須賠償半米納。」(按:1米納=60謝克)。上述條文反映出下列哪些觀念?

十六、十七世紀的「科學革命」包含新宇宙觀的出現。當時,哲學家常將宇宙比擬為機械鐘。以下是兩段相關資料:

資料甲:波以耳說:「各個零件如此整合、協調在一起,然後開始運作。如此繁多的齒輪,不同零件都以不同的方式運作……每一零件依照預先設定的功能各司其職,規律地、整齊劃一地……完成任務。」

資料乙:現代史家指出:「十三世紀末,機械時鐘已經在歐洲出現;十四世紀後,鐘擺大鐘成為大城市的標準特色。」

閱讀兩段資料,當時哲學家以時鐘比喻宇宙,具有哪些意義?

題組 39-41 (6分)

以下三則資料是明代學者關於「東番」的記載:

資料甲:陳第〈舟師客問〉云:「沈子(沈有容)嘗私募漁人,直至東番,圖(繪)其地里,乃知彭(澎)湖以東,上自魍港(布袋),下至加哩(佳里),往往有嶼可泊。」、「賊之所據誠非版圖,其突而入犯,亦非我之版圖乎?」

資料乙:葉向高〈改建浯嶼水寨碑〉云:「浯嶼水寨,故在大擔、南太武山外,後徙於中左所之廈門所。轄地北至崇武,南至料羅。……寨成,而有事東番。東番者,海上夷也。……頃倭據其地,四出剽掠。將軍(沈有容)便宜興師,冒風濤,力戰蕩其巢。」

資料丙:屠隆〈平東番記〉云:「東番者,彭(澎)湖外洋海島中夷也。橫亙千里,種類甚繁。……頃倭奴來據其要害,四出剽掠,飽所欲則還歸巢穴,張樂舉宴為驩(歡);東番莫敢誰何,(沈有容)滅跡銷聲避之。」

根據三則資料,在明人觀念裡「東番」是否屬於明朝版圖? (填入是或否)從三則資料中找出一項證據。(未舉出證據者,本小題不給分)

題組 42-44 (6分)

以下是兩則關於八、九世紀間(唐後期)長安和汴州的資料:

資料甲:唐代白居易詩描述長安「百千家似圍棊局(棋盤),十二街如種菜畦」,城內官署、道觀、佛寺、民房、市集分區而立、格局方正,區外有坊(圍牆)環繞,坊上有門稽查出入,日出而啟,日入而閉,盜賊宵小無處藏身;坊臨街道,街道筆直通達。

資料乙:汴州(今河南開封)地處黃河與運河之交。唐代王建詠汴州詩云:「草市迎江貨,津橋稅海商」、「水門向晚茶商鬧、橋(畔)市(集)通宵酒客行」,雖然街道紊亂、坊牆傾毀,但經濟活動熱絡。

比較同時期的長安與汴州,從城市空間區劃與管理的角度看,兩則資料反映唐後期何種「城市制度」的變化?

這種變化反映在兩座城市的生活景象上。參考下表,從資料乙摘出適當的文字,作為反映汴州生活景象的判斷依據,並書寫於答案卷上。

| 城市 | 生活景象 | 判斷依據 |

|---|

|

長安

| 城市管理森嚴 | 坊門日出而啟,日入而閉 |

|

汴州

| 生活秩序自由 | |

汴州地勢平坦,無險可守,但五代和北宋卻都選擇作為都城。根據上述資料與你/妳的歷史知識推斷,其最主要考量為何?

題組 45-46 (4分)

以下是兩段有關十一世紀歐洲政教衝突的資料:

資料甲:十一世紀時,羅馬教廷銳意推動教內改革,包括禁止神職買賣、教士娶妻;防堵世俗勢力干預教宗選舉與教士任命;強化教宗之權威等。這些改革引發諸多爭端,史稱「政教之爭」或「政教衝突」。

資料乙:一位現代學者指出:「教會改革引發的爭論,常冠以『政教之爭』的標題,這會造成誤導。當時,許多主教和修院院長……對教廷的改革持反對態度,因為無論怎麼改革,這都會使他們受制於教宗權威。畢竟,他們已習慣於和地方貴族建立合作關係,且雙方常有親緣、利益和人情關係。他們可不願意淪為教宗的工具。……相反,許多貴族支持教會改革,至少贊同以溫和方式進行。」

根據上述資料,教宗推動的改革為何引發基督教內部許多人的反彈?請舉出一個原因。

這位學者認為,把這段時期教宗的改革引發的爭議單純以「政教之爭」名之,會是一種「誤導」的看法。他的理由是什麼?

題組 47-48 (4分)

1847年,史家蘭克(Leopold von Ranke)完成《宗教改革時期德意志史》一書,在〈導言〉中,蘭克暢論史家治史之道,現代史家奉之為圭臬:

「我觀察到這一時刻已經來臨:編寫近代史時,不必再倚賴(事實發生)那個時代歷史家的記錄,除非這些歷史家對發生的事實確實是親身體驗和見證,那他們的記錄就可以信賴。我們完全不必理會那些根據距原始資料甚遠的材料寫成的史書,因為它們根據的不是當事人的記述、不是原始的一手材料。就我書寫的時代而言,要徹底呈現歷史真實已不再遙不可及。我運用大量檔案文獻,它們是……我在檔案館中蒐集到的……一手史料。」

仔細閱讀這段文字,回答下列問題:

蘭克把歷史材料區分為三類:(甲)「當時史家的記載」;(乙)「後來史家的撰述」;(丙)「原始的一手材料」。從蘭克的觀點,這三類資料的證據價值,從高到低的順序排列為何? 請以甲、乙、丙表示。

蘭克樂觀的主張:到他的時代,歷史家編寫「近代史」時,「要徹底呈現歷史真實不再遙不可及」。他樂觀的理由何在?