新北市金瓜石的國際終戰和平紀念園區,立有一面紀念牆,上面刻有第二次世界大戰時拘留在此的盟軍戰俘姓名與國籍。這些戰俘中,許多是紐西蘭及加拿大軍人。他們的國家並未遭到日軍攻擊,卻仍參戰,其原因為何?

一部古代地理書描述某項大型公共工程:「西通河洛,南達江淮」,而中國東南地區「運漕商旅,往來不絕」。現代學者引此來論證交通建設對國家之盛衰,地方之開發與民生之調濟等,發揮莫大作用。上述地理書所指公共工程應是:

1604年,義大利籍耶穌會士諾比利抵達南亞某國。在傳教過程中,他打扮成當地苦行僧的模樣,仿效其舉止。他學會一些當地語言,並以之撰寫書籍來詮釋基督教。他盡可能尊重當地風俗,允許保留當地社會的習慣,如:束髮、裹紗、額記、淨禮等。諾比利這些作為最可能的目的為何?

一部中國醫學史的作者說明其撰書動機:本書目的在宣揚文化、提倡科學、整理國故、復興民族;由神祇的醫學進而為實驗的醫學,由玄學的醫學進而為科學的醫學。依據上述,可以推斷這部書最早的寫作年代可能在:

清代臺灣不同祖籍的移民之間常有對立,但有學者認為清中葉以後,臺灣鄉村的「某種場所」負擔起整合鄉莊社會的任務,使臺灣漢人社會從傳統的祖籍分類意識中解放出來,在新的移民環境建立新的社會秩序。以下哪種場所符合這位學者的主張?

右圖是1835年某地出版的一本語言教材,收錄有372個常用詞條,大多數來自英語,少數來自葡萄牙語、瑞典語、馬來語和印度語。這本書最可能是供何地的商人學習外語之用?

以下是一段有關古代希臘宗教的敘述:希臘人崇拜眾多神祇,他們向神尋求支持與忠告。為了獲得諸神庇佑,他們經常以動物或農產品來祭祀,深信「我敬獻神,神也會回報予我」。另一方面,宗教和城邦的政治生活息息相關,城邦許多節慶源自宗教習俗,而參與祭祀活動強化了公民對城邦的認同感。根據前述,古希臘宗教的特色為:

十八世紀末期,有些英國消費者在了解自己可能成為跨大西洋奴隸貿易的幫兇後,發起抵制購買某種商品的運動,間接成為廢除奴隸買賣的推手。這項商品最可能是:

某一時期,臺灣總督府實施「輸出入品等臨時措置法」,進行統一管理貿易;其後,為實現「生產力擴充五年計畫」,又嚴格管制臺灣的鋼鐵、機械、輕金屬等的製造、販賣。臺灣總督府祭出這些政策的主要目的應是:

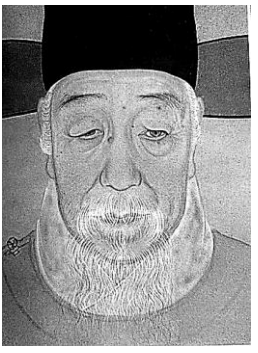

右圖是一幅明末的人像畫。這派畫家描繪人物的面容,個個躍然紙上,性格突出,儀態逼真。他們對疏朗鬚髮的處理,面痣、雀斑質感的描繪刻畫入微;對老人的龍鍾老態、雞皮鶴髮,更描寫得栩栩如生。這種畫法和傳統文人畫以簡單寫意和勾勒線條為主的特色不同。這種轉變形成的背景為何?

1980年代香港發展為重要金融及證券交易中心,證券經紀人、保險掮客、商人與銀行家在此聚集。他們十分活躍,與世界各地聯繫密切,討論匯率、指數等問題。這種情況與下列何者最相關?

歷史課堂上,老師要求學生以「某一場衝突」為主題作報告,學生根據探究主題找到兩則資料,都是淡水英國領事館周知在臺英國僑民的通告:

通告一:清朝官員同意重開基隆煤務局,但該官員表示,依目前基隆的情勢,可能無法立即開始採礦作業。

通告二:本館頃接臺北同知諭令,希望勒束英僑,暫時勿到鄉下旅行,以策安全。

從兩則資料內容判斷,「某一場衝突」最可能是指:

學者描述某地區的歷史與人口結構發展:該地見證了華人的快速遷入。華人不見得都在礦場或都市生活,許多人種稻、種菜,或者經營小橡膠園。外來人中還有來自印度與斯里蘭卡的勞工,他們或為契約工人,或者擔任公務人員;也有來自蘇門答臘與爪哇的移民,但比不上華人與印度人的增加。依據你的歷史知識,某地區最可能是:

一位歷史家討論第二次世界大戰對英國女權的影響:這次戰爭的經驗,證明女性在工作上取代男性是完全可能,現代科技使得純粹運用體力從事工業方面的工作,不像過去那麼重要。在此脈絡下,這位史家指出:如果說,第一次世界大戰結束時,婦女獲得權利的象徵是 (甲) 。那麼,第二次世界大戰後,婦女爭取權利的象徵乃是 (乙) 。

神農是古代中國傳說中的三皇五帝之一,中國人奉為農神及藥神。十二世紀以後,神農信仰隨商人、移民傳至日本,並在十七到十九世紀的德川時代達到高峰。神農受到醫師、藥商、儒者的崇信,以及幕府將軍、地方藩主的支持,甚至被日本社會視為神道神祇與佛教菩薩的化身。以下哪一論述最適合說明上述的歷史變遷?

一份明代中期江蘇的資料描述:湖鄉土地低窪,鄉人大多棄農而漁。譚姓兄弟填土耕作,田地旁邊沿路種桃李果樹、汙澤地則種荸薺出售。他們購買數百個池塘養魚,池邊又養雞,魚吃雞糞,長得肥美,待價而沽。譚家日漸富裕。這份資料可用於何種主題的研究?

1554年,一位神聖羅馬帝國特使出使某地,途中報導見聞:「他們沒有時鐘標示時間……他們有一種報時人員,利用水鐘判斷時間。當天快破曉時,就從一座高塔放聲呼叫,為的是敦促眾人前來祈禱,大老遠就聽得到。他們在日出和中午間重複這動作,中午再來一遍,接下來是中午和日落之間,最後日落時再重複一次。」從報導內容判斷,這位特使最可能是前往何處?

某一時期,國家實施計畫經濟,介入經濟生產、資源分配與民生消費。政府發行各種票券,以控管各種物資,如糧票、油票、布票、肉票、雞蛋票、鹽票等。消費者必須憑票至國營商店購買所需貨品。這項政策延續數十年之久,其最可能是:

從六世紀開始,拜占庭帝國境內出現有關「聖像」的爭論。反對聖像者斥之為偶像崇拜,但支持者卻辯護說,那不是崇拜偶像,而是幫助不識字者了解基督教。然而,破壞聖像的事例仍到處可見。730年時,拜占庭皇帝下令禁止使用聖像。此舉引發強烈抗議,羅馬教宗也反對「聖像破壞」法令。我們應如何理解拜占庭帝國的聖像破壞運動?

某時期一份文書寫道:「百戶為里,五里為鄉,兩京及州縣之郭內分為坊,郊外為村」;「每里置正一人,掌按比戶口,課植農桑,檢察非違,催驅賦役。在邑居者為坊,別置正一人,掌坊門管鑰,督察姦非,並免其課役。」此文書的性質最可能是:

二次世界大戰爆發之前,日本已經取得太平洋幾個群島,並設官管理,許多日本人移居該地。例如原來屬於德國的馬紹爾群島、加洛林群島等。日本取得上述島嶼的背景最可能是:

一位史家說明:「十九世紀上半葉,普魯士一家最大的兵工廠需花費30年時間,才能生產足夠的槍支,給當時普魯士陸軍的32萬名士兵使用。到了1860年代,一家法國兵工廠能在短短四年內便生產出一百萬支槍。」此一變化來自:

臺灣總督府委託學者編纂某書,內容共計四篇:第一篇〈荷蘭人時代的理蕃政策〉、第二篇〈西班牙人的對蕃行為〉、第三篇〈鄭氏時代的理蕃措施〉、第四篇〈清政府時代的理蕃措施〉,其中第四篇內容幾占全書的九成。根據這些篇名判斷,此書編纂的目的最可能是:

1853年,哈布斯堡王朝的奧地利帝國外長憂心忡忡警告:「根據這個原則來建新國家的主張,是所有烏托邦計畫中最危險的。」「提出這樣的主張就是要與歷史斷絕關係。在歐洲任何地區實行,將動搖堅固而有組織的國家秩序之基礎,顛覆和混亂歐洲大陸。」當時,這位外長擔心的是:

題組 25-26 (4分)

1624年荷蘭東印度公司在臺灣建立據點後,每年收益會隨著政治、貿易情勢的變化而有不同。下表是1636-1652年荷蘭東印度公司的收益變化。

根據上表,1646年前荷蘭東印度公司在臺灣的獲利情況並不理想。當時,東印度公司的經營遭遇哪個主要問題?

上表顯示,1646年以後荷蘭東印度公司在臺灣的「貿易收入」大幅增加,最可能與下列何者有關?

題組 27-28 (4分)

右圖是中國某朝代不同時期的進士人數統計圖:

根據圖中不同地區第一期、第二期的進士人數比較,這張圖反映的朝代是:

比較圖中第一期和第二期虛線以北、以南的人數差異,可以發現一個明顯趨勢。依據你的歷史知識,下列哪個概念最足以解釋此發展趨勢?

題組 29-30 (4分)

美國老羅斯福總統認為歷史是圍繞著海洋而展開的。他曾指出:「甲時代隨著美洲的發現而告消失,乙時代現在已處於發展頂峰,並將很快耗盡它所能支配的資源,而丙時代註定將成為所有偉大時代中最偉大的時代,猶如一輪紅日正在噴薄而出。」

此一觀點影響到美國的外交政策,下列哪一事件最切合上述觀點的歷史發展脈絡?

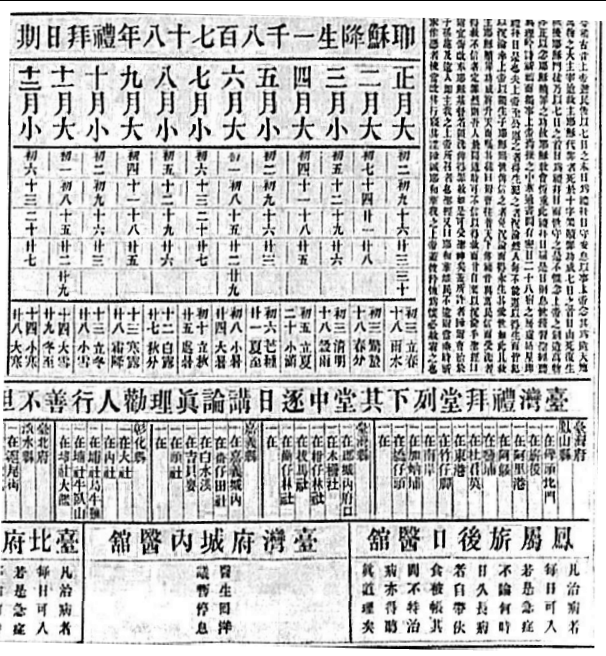

1878年,臺南一所教會發行一份〈光緒四年耶穌聖教堂臺灣禮拜單〉,右圖是其部分內容。這份禮拜單除了宣揚教義,而受到教會信徒重視外,還載有其他與日常生活相關的訊息,因此連非教徒也相當喜愛。根據圖示內容推斷,下列哪些選項正確?

兩漢時期,人民旅行時必須攜帶通行文件,證明已經完納賦役、未遭法庭傳喚、非屬在逃罪犯,並交代旅行目的、交通工具。此外,尚須附上登錄旅行者姓名、縣里、爵級、年歲、身高、所持物品等個人資料。文件先由旅行者所屬里的基層吏員驗證內容,再向鄉的主管提出申請,鄉再呈報給縣。逐級審核通過後,發給旅行者,由旅行者所經官署一一查驗、放行。根據這些敘述,漢帝國掌握人口動向仰賴的是:

1127年,低地國根特城的市民向統治者威廉伯爵提出要求:「伯爵大人,如果您想公正對待您的市民,就不該橫徵暴斂,敵視我們;相反,應保護、善待我們。但您違反法律,違背誓言,未盡到免除捐稅、維持治安責任,未尊重市民的傳統權利。⋯⋯請您屈尊前往伊普爾,讓我們雙方貴族、教士和人民代表,和平聚會,慎重考慮,公正裁決。若他們認為您仍可任伯爵,我們也贊同;如果他們認為您不守法紀和承諾,不適合繼續擔任,就請讓位,讓我們另尋合適的人選。」伯爵否決市民請求,雙方遂訴諸武力,市民取得最後的勝利。這個事件反映的中世紀城市內部權力關係為何?

以下是兩位史家描述穆罕默德死後的伊斯蘭世界:

資料甲:「穆罕默德沒有指定繼任者,內部因繼任者問題出現極大分歧。另外,許多新近接受伊斯蘭教的市鎮和貝都因部族都詆毀這一信仰,並重新宣布獨立,試圖擺脫麥加的控制。」

資料乙:「先知去世後,穆斯林的領導者必須決定穆斯林共同體應採用何種模式。許多人以為不需建立一個『國家』,因這種政體在阿拉伯史無前例。有些人認為,每個部落團體應選出自己的宗教領袖……。又有些人認為穆罕默德原想要由姪子阿里接任,……但他太年輕,經驗也不足,因此阿布•巴克得到多數支持被選為先知的第一任哈里發。」

根據上述資料,可以推知新生的伊斯蘭世界情況如何?

題組 35-37 (8分)

閱讀以下資料,回答問題:

資料甲:一位戒嚴時期白色恐怖受難者的回憶錄寫道:

自(1969年)3月12日轉押到博愛路警備總部保安處看守所後,我心裡已有了底;所謂「專案小組」對我的罪名似乎已經「拍版定案」。……雖然我心裡並不覺得自己有罪,可是惡法也是法,什麼《懲治叛亂條例》、《戡亂時期檢肅匪諜條例》,在情治人員無處不在、隔牆有耳的環境中,一言嫁禍已屢見不鮮。……在「專案小組」偵訊時,永善(陳映真)的案件,只因他寫了具有社會主義、人道主義,反映了某一些時代青年人為窮人、為拯救被壓迫人們的文章,便戴了一頂紅帽子,被判10年徒刑。

資料乙:2019年5月30日,中華民國政府公告:

受難者徐維琛君等2006人(含陳永善)應予平復司法不法之刑事有罪判決暨其刑、保安處分及沒收之宣告。

資料甲提到《懲治叛亂條例》和《戡亂時期檢肅匪諜條例》,這兩個條例制訂的時機為何?

根據資料甲,1960年代有作家被扣上「紅帽子」。

「紅帽子」指的是什麼? (2分)

作家陳永善何以會被扣上「紅帽子」?(2分)

根據資料乙,陳永善原本被判處10年徒刑,且已執行完畢,但政府在2019年撤銷其有罪的判決。2019年,政府基於何種理由或理念,撤銷50年前陳永善的有罪判決?

題組 38-40 (8分)

以下是三則關於古代中國國際互動的資料:

資料甲:《禮記》指出,周王戰勝商王後,為穩定政局,曾大封親戚,在夷人地區(今山東)建立魯、齊等國,以資鎮守,並封建傳說中華夏古國夏人的後裔於杞(鄰近河南),其後杞移徙到山東境內。

資料乙:《春秋》記載,春秋初期(公元前八世紀末)以來,長期與魯國聯姻的杞國,因行禮不敬,而常與魯國發生磨擦。春秋中期,魯國甚至因杞國行夷人之俗,不願視杞為政治同盟。

資料丙:《左傳》記載,春秋晚期(公元前六世紀下半),華夏國家盟主晉國(今山西)國君要求列國派人協助修葺母家杞國的城牆,但遭列國以杞是夏人後裔卻行夷禮為由,反唇相譏。

根據上述資料,春秋時期國際間區分「我群」與「他者」的標準為何?

根據上述資料,春秋時期以降,杞國和華夏各國的外交關係出現怎樣的變化?

原因為何?

題組 41-43 (6分)

拉丁文曾盛行一時,然至十七世紀中葉以後,已逐漸衰微。一位二十世紀歷史家討論文藝復興時代人文學者與拉丁文發展的關係,有以下三段評論:

資料甲:「在今天,拉丁文是一種『死文字』;但在中古時代,它卻是一種『活語文』;官方、學校、國際都用它為正式的實用文字。因為拉丁文是一種『活語文』,所以才會有變化,以適應時代需要。」

資料乙:「人文學者在佩脫拉克等的倡導下,所做的工作是一種沒有希望的『死』工作。他們在古典文藝的研究上雖有不泯的貢獻,但卻因此扼死了中古的『活』拉丁文。拉丁文之所以成為『死文字』,人文學者不能辭其咎。」

資料丙:「人文學者從事的戰爭,是推翻中古的拉丁語文,而重新建立起千餘年前西塞羅時代的拉丁語文!這種挑戰是否有意義姑且不論;其為『反時代』故終究失敗,則是很明顯的。」

仔細閱讀上文,回答下列問題:

根據上述資料,這位史家指出:拉丁文在中古時期仍是一種「活語文」。他的理由為何?(2分)

資料乙所說,文藝復興人文學者從事的「死工作」,所指為何?

這位史家主張:拉丁文後來成為一種「死文字」,文藝復興人文學者難辭其咎,其立論依據為何?

題組 44-46 (6分)

1962年十月,美蘇兩大超級強權的關係陷入冷戰以來最嚴峻的狀態。以下是兩則有關此一史事的資料:

資料甲:1962年10月27日,美國總統甘迺迪的顧問麥納瑪拉寫下:「在這個美麗的秋日黃昏,危機升到最高點。我走入空曠中,大力呼吸著空氣,因為我想這會是我能看到的最後一個星期六。」

資料乙:蘇聯新聞記者、也負責傳遞情報的布拉斯基回憶:「1962年10月27日,我出去傳電報給我妻子,告訴她:丟掉所有的東西,離開莫斯科。我那時認為美國的飛彈已經上路了。」

閱讀上述資料,回答下列問題:

根據資料甲和資料乙,美、蘇某些人士對當時局勢的發展有何共同看法或判斷?