假定有許多勞工團體對於《勞動基準法》的部分修正條文不滿,認為其損害勞工權益,進而發起公投要求廢除新修訂的相關條文;有某勞工團體主張,新法涉及多萬的外籍移工福祉,他們也應有參與公投的權利,不應被排除在外。該團體認為,任何勞基法的規定都是不分國籍直接衝擊所有的勞動者,雖然目前法律還不允許外籍人士參加公投,但可藉此項呼籲行動讓政府、社會大眾看見移工的意見,而且歐盟各國已有先例,允許非國籍人士擁有部分參政權。下列哪項說法最能詮釋上述勞工團體的主張?

有學生正在觀賞司法院的宣導短劇。劇中角色甲說:「庭上,本次我方所以代表國家起訴被告,是因為被告違反了刑事法律。」劇中角色乙立刻表示反對意見:「抗議!並沒有明確的證據足以證明我的當事人有罪。」假定角色不更換,學生繼續觀看下去將有可能會看到下面哪一個場景?

我國《民法》對於子女姓氏應從父姓或母姓的規定,歷經數次修正,由原先「子女應從父姓」,改成可以由父母書面約定子女姓氏。但目前依據內政部調查顯示,絕大多數的子女仍以從父姓為主。下列哪一個論點最能用來說明此一現象?

有關我國《民法》對結婚雙方的法定權利義務規定,下列敘述何者正確?

在國外曾出現有宗教信徒因為違反宗教戒律,雖沒有違反明確法律規定,但仍被法院判處刑罰的案例。在我國,法院並不能因為信徒單純違反宗教戒律的行為而判其有罪,這是因為我國法院受到下列哪一項原則的拘束?

甲、乙、丙三國均加入世界貿易組織(WTO)之後,啟動的雙邊貿易協定如下:甲國先與乙國協商腳踏車關稅稅率為 4%,後與丙國重新協商腳踏車關稅稅率為 3%;於同一時間,乙國對丙國的腳踏車關稅降為 2%,丙國對乙國的腳踏車關稅調整為 5%。最後,甲國對於乙、丙兩國所訂定的腳踏車進口關稅稅率應為多少,方能符合WTO的關稅規範?

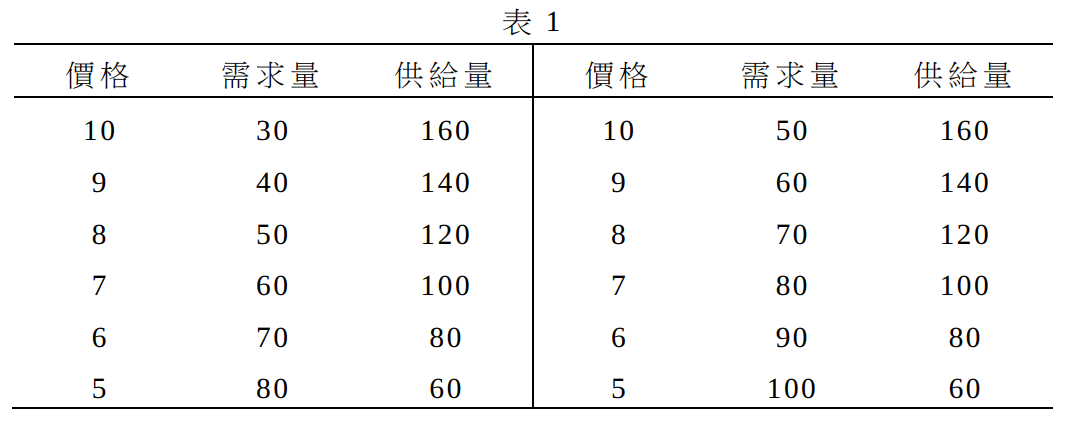

表 1 為小華對於某市場外部效果分析的作業,其中左半部的供給、需求價量關係未考慮外部效果,右半部的供給、需求價量關係考慮外部效果。根據表 1 資料判斷,有關此市場的外部效果,以下敘述何者正確?

因為含糖飲料有增加民眾罹患肥胖、糖尿病及蛀牙的可能性,某國政府計畫對含糖飲料課徵「糖稅」,稅率隨飲料中含糖量增加而提高。此政策的手段與以下哪一個租稅政策最類似?

題組 9-11 (6分)

某小說背景為日治後期的臺灣南部山區,主角是受過較高教育、曾在都市生活的農場地主之子劉致平。他剛從都市回到農場工作時,覺得自己是以一個外鄉人和外行人的身分,跳進工人群中。他原本認為「和這一階層的人相處是無聊、枯燥而無益的。」但日子久了,他開始能用欣賞與理解的態度和工人相處。小說也描述農場的年輕男女工人常在山上一邊揮汗工作,一邊賣力對唱「山歌」同樂,歌詞隨性而機智,表達彼此間的愛慕或好感,劉致平認為「沒有什麼比山歌更能使你的情人感到魅力的了。」他後來和農場女工劉淑華相戀,卻發現二人的輩份與地位都不同,更觸犯當時「同姓不能結婚」的禁忌。有一天他領悟到:這山區的人都同屬劉氏宗親,成員間有種神聖的血緣紐帶不能逾越。他的生活世界是被組織嚴密的社會網絡牢牢籠罩著。最後他和劉淑華二人被迫遠走他鄉,去尋找屬於他們自己的新生活。請問:

若從自我與生活風格的關聯來看,下列何者最能詮釋劉致平與山區工人相處後的改變?

依據題文資訊,下列敘述何者最能說明「唱山歌」的文化意涵?

如果從「社會規範」的角度出發,下列敘述何者最適合用來解釋劉致平的「領悟」及其被迫遠走他鄉的情節?

題組 12-14 (6分)

某財經專業雜誌,刊出下列新聞:

輕鬆減肥 生技藥廠營收突破可期

【本刊記者陳大平專訪】現代人因為工作忙碌,都以外食為主。衛福部發布我國成年人體重過重比例逐年增加,鼓勵民眾多運動維持適當體重。美鮮麗公司過去三年投入五千萬美金,專門為外食族研發成功一款健康纖維添加劑,實驗證明可有效抑制飲食過量,目前正在申請歐盟食品健康管理機構的販售許可。公司高層表示,一旦審查通過預計將增加公司盈餘三成。

〔投資定有風險,以上報導不代表本雜誌投資建議〕

新聞發布後,市場投資人對該公司股票加價購買的意願增高,股票價格因而上漲。該公司大股東某甲趁機將手上低價擁有的股票以高市價賣出而獲利。事後衛生機構發現所謂添加劑只是一般消化酵素,並非生技研發新成果,且歐盟也無該公司申請販售許可的紀錄。消息一出,股票價格大跌,導致當時以高價買進的投資人蒙受巨大損失。檢調單位因此展開調查是否有詐欺與操縱股價的犯罪行為。另一方面有受害人認為,要防止媒體刊登不正確或疏於查證的消息而導致閱聽人權益受損,政府應制定專法,對失職的媒體以及相關記者,課以刑事責任。請問:

上述受害人主張立專法管制,與下列何種政府作為最類似?

該立法主張如獲得通過,最可能侵害以下哪一種人民權益?

對於不瞭解企業經營實情,且資訊不對稱的廣大讀者而言,如何判斷上述報導可能不實且應予存疑?

美國於 1954 年 9 月聯合英國、澳洲、法國、紐西蘭、巴基斯坦、泰國和菲律賓組成「東南亞公約組織」,其組織的目標與內容都與北大西洋公約組織類似,總部設於曼谷。美國原本希望我國也加入,但因各種原因而未果。美國補救的方式是:

表2為臺灣自民國55年到60年某項資料。這項資料最可能是:

學者認為:國家失道,將敗之際,上天會先降下災害,以為警惕。如果人君無法領受天降災異的教訓,把政治導正,那麼天就有權力來奪取君王的權位。如果君王行為得當,五行運轉便正常。他因此主張:「天道」運行變化,主要是為了建立「人道」。這位學者最可能是:

1871 年,西洋人在上海敷設了電報線;1877 年,丁日昌在臺灣架設了電報設備,成為中國第一條自行架設的電報線。1879 年,李鴻章也在天津與大沽及北塘

之間架設電報設備。當時架設電報設備的主要動機是:

許多關切教育的地方人士指出:國家建設百廢待舉,傳統知識已不敷使用,需借重歐美先進國家的政治經驗、學術思想與科學技藝等專門知識,才能提升國家建設的效率。國家先前雖曾多次派選學生出洋念書,但人數不足。為便於學習歐美先進國家的專門知識,建設家鄉,我們也應廣派學子出國留學。呼籲主事者籌設「留學歐美預備學校」,招收學子,先在國內學習歐、美語文,以便將來出國學習。該文章反映哪種時代背景?

1862 年,德川幕府派官員到上海考察,隨行一位藩士寫下《遊清五錄》,描述當時上海的情形:「歐羅巴諸邦商船軍艦數千艘停泊江上,桅檣林立,填滿津口;陸上則有諸邦商館,粉壁千尺,殆如城郭,其雄大壯偉,筆紙難以表述。」另一方面他也觀察到:「中國人到處被外國人牽制著。……與其說上海是中國人的土地,還不如說是英法兩國的殖民地。……雖然說我們是日本人,但對於這樣的局面也應該關心留意。因為這不僅是中國之事。」他指出中國受侵略的根源是國策失誤:「當權者只知守舊……沒有製造軍艦大砲在戰區裡抵禦敵人,才造成如此衰敗的結果。」這位日本人寫此書的目的最可能是:

巴剎(Bāzār)原為波斯文中的市場之意,多指有頂棚遮蓋的商業街道,在其中販售各種商品。現在,馬來西亞、印尼等東南亞地區及中國西北地區如新疆,也將市場稱為「巴剎」。學者研究,這是某種語言借用「巴剎」的名稱後,向各地推廣所致。這種語言應是:

白居易的〈琵琶行〉長詩寫於唐憲宗元和十一年( 816 年),當時白居易貶官為江州司馬,居住在江西九江,對比長安與九江,有許多感想。下面詩句中,哪一句最足以說明白居易對兩地文化差異的看法?

《東西洋考》記載某一時期中國的世界地理觀,東洋包括呂宋、汶萊、日本及紅毛番;西洋包括交阯、占城、暹羅、柬埔寨、麻六甲等。這本書反映出何時的世界觀?

一件史料記載:淡水廳某士紳因與佃農發生糾紛,乃強制將佃農耕種的田地收回,另行轉租給別的佃農耕種,以致激起民間鬥殺;該士紳還招募壯勇四出焚搶。朝廷認為該士紳為富不仁,目無法紀,下令閩浙總督將該士紳革職逮捕,押解到省城嚴行審辦。該史料記載的事件最可能是:

某一時期,中國周邊民族普遍使用文字,並營建都城,反映其國家組織的強化,構成對農業中國的嚴重威脅。無論是東北、北方,甚至西南,都發生周邊民族入侵的現象,同時對中國造成重大的壓力。這種形勢出現於何時?

下列哪些臺灣鄉鎮市區級地名的變遷,最能反映解嚴後政府及社會對多元族群及其文化的尊重態度?

甲、吉野→吉安

乙、三民→那瑪夏

丙、番社→東山

丁、吳鳳→阿里山

戊、紅毛→新豐

圖 1 為某地區的等高線地形圖。該地在某一次暴雨時形成了多處的崩塌地,圖中陰影部分為崩塌所在。若於暴雨後在圖中的甲、乙、丙、丁四個點進行水質採樣,則何處所採樣本的含沙量最高?

某一地區民間音樂的特點是,帶有淡淡懷鄉、憂愁的色彩,重唱形式多,唱法放鬆,音色柔和抒情。一個音樂家評論:「原住民族提供基本的五聲音階模式,並喜用單調的擊鼓聲作伴奏;殖民者帶來和弦的概念及西班牙慣用的節奏,黑人則增加了變化音的修飾。」該地區最可能是:

2018 年美國與中國貿易爭端成形,某財經雜誌以「美國製造,臺灣紡織業者看見藍海」為題,闡述此時正是臺灣紡織業者從中國撤資前往美國投資設廠生產的新契機。臺灣紡織業者若欲前往美國設廠,可利用下列哪項生產方式的轉變,以克服美國勞力成本較高的不利因素?

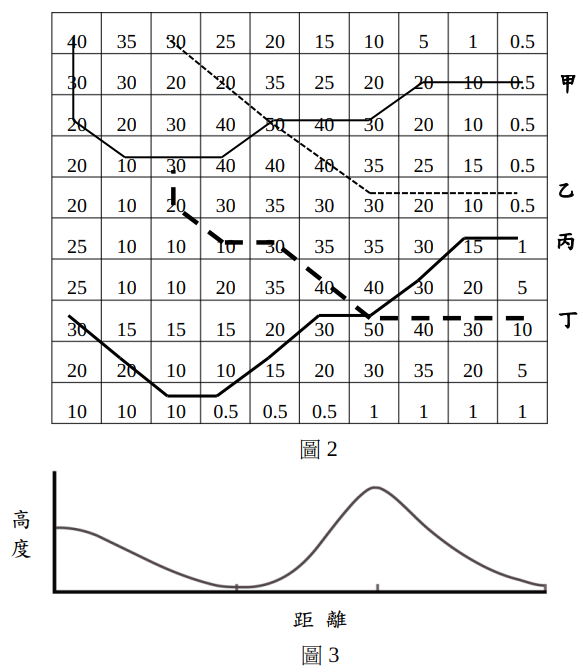

圖2為某一地區的數值地形模型(DEM),圖 3 是該地區某一道路由左至右的高度剖面示意圖。圖 2 中哪條田野調查路線最符合圖 3 的道路地形變化?

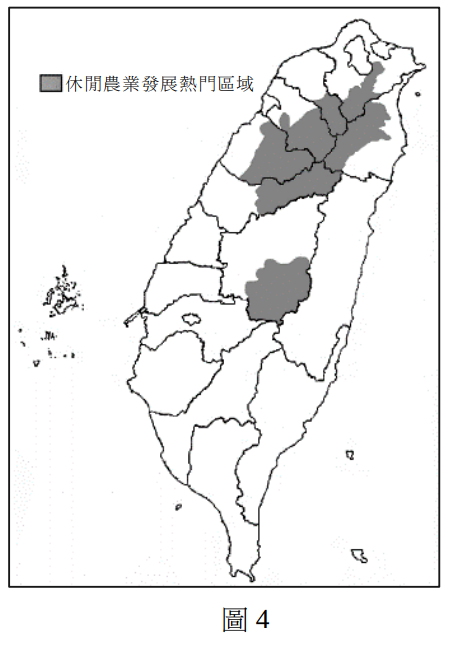

某同學擬定一探究計畫,題目為「臺灣休閒農業區設置空間特性之探討。」在蒐集資料的過程中,根據某學者所繪製之臺灣休閒農業區發展熱門區域的空間分布圖(圖4)建立假說。下列哪個假說最為合理?

婆羅洲島約介於北緯 7 度到南緯 4 度,東經 109 度至 119 度之間(圖 5)。根據經緯度推算,婆羅洲島的面積大約是多少平方公里?

題組 33-35 (6分)

圖 6 為臺灣周邊某島嶼的等高線地形圖(右)和該島西岸不同時間的海岸線位置圖(左),請問:

圖6(左)海岸線9月、2月不同,導致這種變化最主要的原因為何?

如果要在該島嶼上設置可觀賞日出第一道曙光的觀景台,圖6(右)中何地最適合?

題組 36-37 (4分)

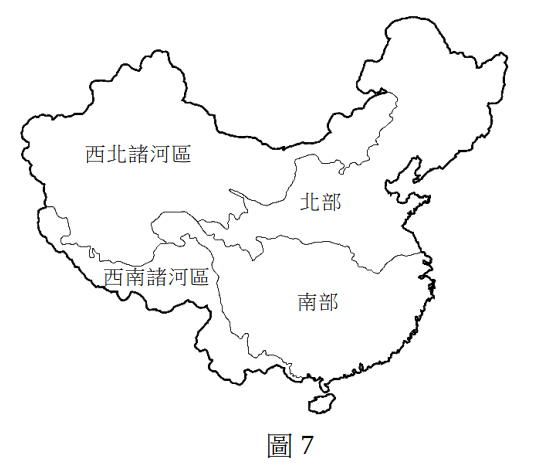

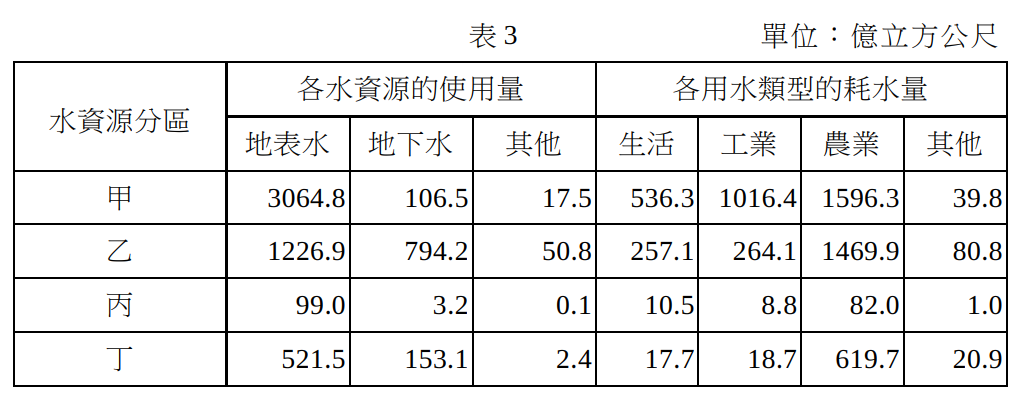

圖7是中國的水資源分區圖,可分為北部、南部、西南諸河區、西北諸河區四個水資源分區,表 3 為 2016 年各分區水資源的使用量和用水類型的耗水量結構統計,請問:

中國因水資源分布不均而推動跨區調水工程,該工程主要由哪個水資源分區調水到另一個水資源分區?

加工用番茄的理想栽培環境是:生長期日照時數長,晝夜溫差大,氣候乾燥少雨但灌溉用水充足。某食品加工企業在選擇生產番茄汁的設廠區位時,以哪個水資源分區最佳?

題組 38-39 (4分)

所謂「生態服務」,係指生態系統在運作過程中,能形成及維持人類賴以生存的自然空間及物化條件。如臺灣蚵仔養殖主要分布於西南沿海地區,不僅形塑獨特的養蚵文化,生產過程中還可以淨化海水,穩定海岸,蚵棚也成為魚蝦蟹的棲息地,其副產品蚵殼的碳酸鈣成分為過去製作石灰的原料,深具有「生態服務」的價值。近年來有某縣市首長計畫在近海地區進行填土造陸工程以興建大型商城。地方人士認為該開發案勢必會衝擊養蚵文化和生態服務功能,因此推動公民投票反對此一開發案。在爭取提案成立過程中,公投發起人士逐一拜訪當地居民,成立公民論壇,邀請民眾討論開發案之利弊。參與民眾日趨增加,雖立場各有不同,卻共同自發組成社區發展協會。該公投案最後未能成立,土地開發案亦隨之執行。請問:

養蚵產業除可淨化海水、穩定海岸外,還具有哪些「生態服務」的價值?

甲、固碳

乙、防止地層下陷

丙、增加生物多樣性

丁、有利濕地植物群聚

戊、吸引洄游魚類產卵

題組 40-41 (4分)

史料記載:某年1月11日,駐守臺灣的長官率領353人分乘3艘戎克船從位於臺灣南部的政治中心出征。船隻沿海岸向南航行時,兩艘船隻觸礁,損失一些食物。軍隊乃在島嶼西岸下船整補,從陸路越過山脈到島嶼東岸。在東岸某村社整補兩天後,沿海岸線北上,攻擊山區另一村社,達成出征目的後才撤軍,並再度越過山脈返回島嶼西岸。軍隊在海邊某村社露宿時,曾受當地社民以米飯、豬肉和雞肉款待。請問:

根據題文資訊及歷史知識推論,該史料最可能描述的是:

題組 42-43 (4分)

某一時期,英國國王下令關閉修道院,沒收教會財產,將其土地出售給富人,不僅獲得巨大利益,也調整政教關係。請問:

如果依據現代法律保障財產權的理念,評論該時期英國國王沒收財產的事件,下列評論何者最適當?

題組 44-45 (4分)

十八世紀,清朝一位皇帝對該朝首都地理形勢描述:「右擁太行左滄海,南襟河濟北居庸。會通帶內遼海外,雲帆可轉東吳粳(稻米)。」請問:

該首都及其附近地區在現代經濟發展中,必需克服的環境限制為何?

十九世紀下半葉,「雲帆可轉東吳粳」的情況則有大幅改變,造成此一改變的最主要原因為何?

題組 46-47 (4分)

某島嶼在十六至十九世紀間原是西班牙大帆船貿易航線上的重要修補站,1898年美西戰爭時,該島遭美國併吞。太平洋戰爭期間,日本曾占領該島。二次大戰後期,美軍奪回該島後,在該島建立空軍基地,作為戰時控制東南亞和東北亞空域的據點。請問:

該島控制空域的周邊國家,大多是哪兩個國際組織的成員國?

甲、OPEC(石油輸出國家組織)

乙、APEC(亞太經濟合作會議)

丙、OAS(美洲國家組織)

丁、ASEAN(東南亞國家協會)

題組 48-50 (4分)

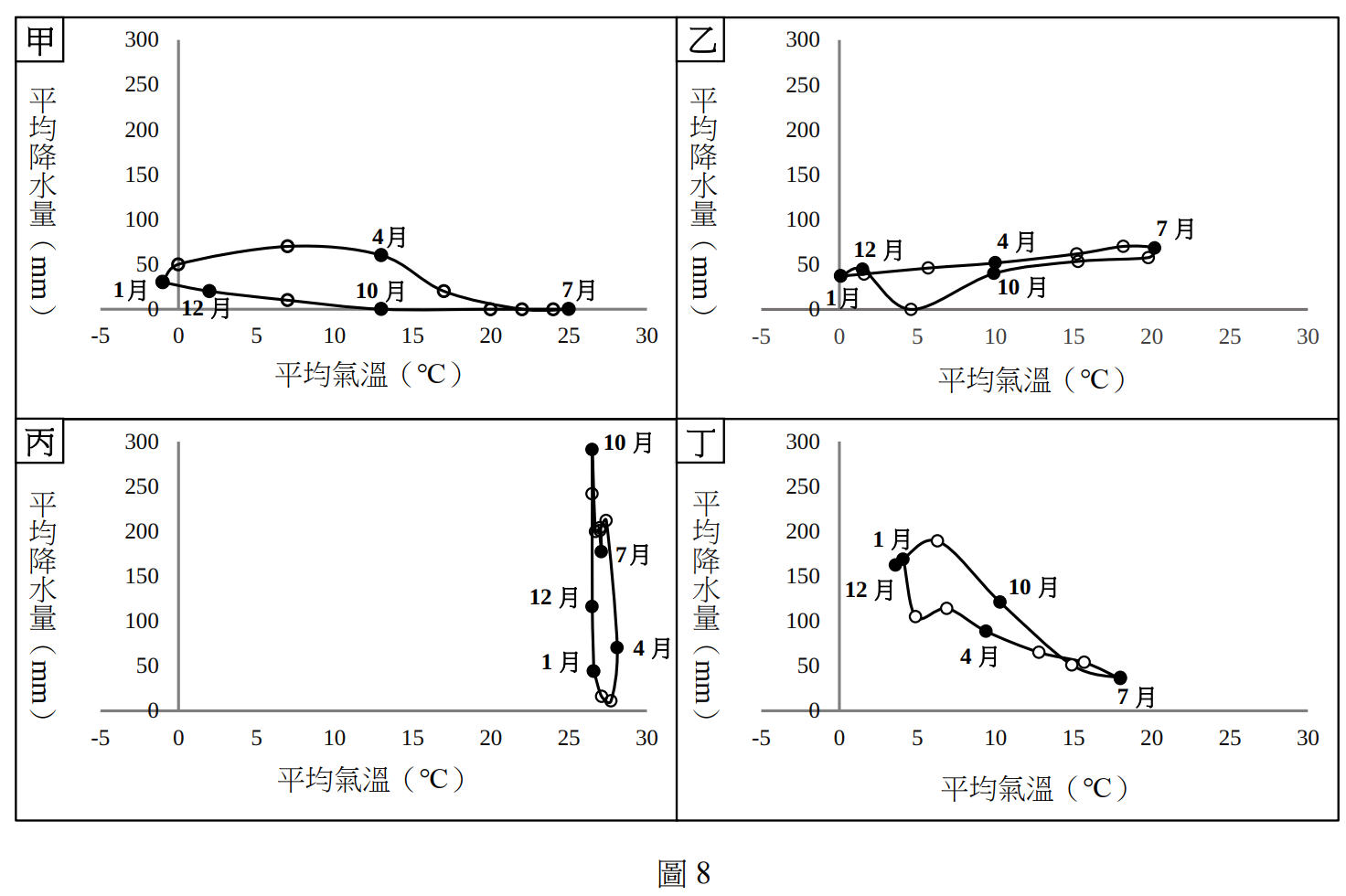

圖8為甲、乙、丙、丁四個地點長期的月均溫與月雨量變化圖。請問:

某一湖泊原是世界第四大湖,1960 年代前後,人們開始從注入該湖泊的兩條河川取水,在兩岸地區發展灌溉,栽培棉花和稻米等農作物,造成入湖河水大幅減少,不僅導致湖泊水位降低,且趨近乾涸,也在該湖泊周圍地區引發嚴重的環境生態問題。該湖泊位於圖中哪個地點代表的氣候區?

十九、二十世紀之交,某帝國首都中的猶太族裔在以下幾個行業占絕對優勢,例如有七成的金融家、六成的律師和醫生以及五成的記者屬於猶太族裔。該首都最可能位於圖中哪個地點代表的氣候區?

十八世紀上半期,一位旅行者描述一地:氣候土壤不佳,平時杳無人煙,但每年有一段時間有大量船隻湧入,水手用船帆在港口旁廣場搭起帳棚,保護卸下的貨物;各由上百隻騾組成的商隊運來一箱箱的金銀;一些小船載滿當地生產的可可、羊駝毛、金雞納樹皮等商品前來販售。此地最可能位於圖中哪個地點代表的氣候區?

題組 51-53 (6分)

清朝初年,政府起用傳教士協助官員繪製《皇輿全覽圖》。康熙 52 年 5 月 20 日(陰曆),皇帝下令:「往河南、江南畫輿圖去的官和西洋人不必回來,就彼處往浙江舟山等處、福建臺灣等處畫去。但走海時,著伊等謹慎看好天色時節行走,不必急了。」從康熙 49 年到 55 年共完成「有度數直隸、山東等 13 省全省圖 14 張」。這些地圖都以「府」為基本量算單位,用墨色硬筆繪製,度數用阿拉伯數字記在圖的邊框,山川城鎮符號基本一致。請問:

皇帝下令:「走海時,著伊等謹慎看好天色時節行走,不必急了。」主要是因為當時節的天候環境有何特色?

論者認為:《皇輿全覽圖》係由傳教士執筆繪製。題文中哪項資料可支持此論點?

題組 54-55 (4分)

十七世紀時,亞洲水域的遠東航路上,一艘帆船從公司總部所在的港口出發,船上載滿胡椒、檀香木、乳香、象牙、犀角等商品。抵達「甲」港後,卸下部分商品,並購買當地生產的鹿皮、鹿脯、砂糖等貨物裝船,繼續航行至日本。在日本把貨物賣掉,換取白銀;返航行程中,至廈門購買絲綢和瓷器。請問:

題組 56-59 (8分)

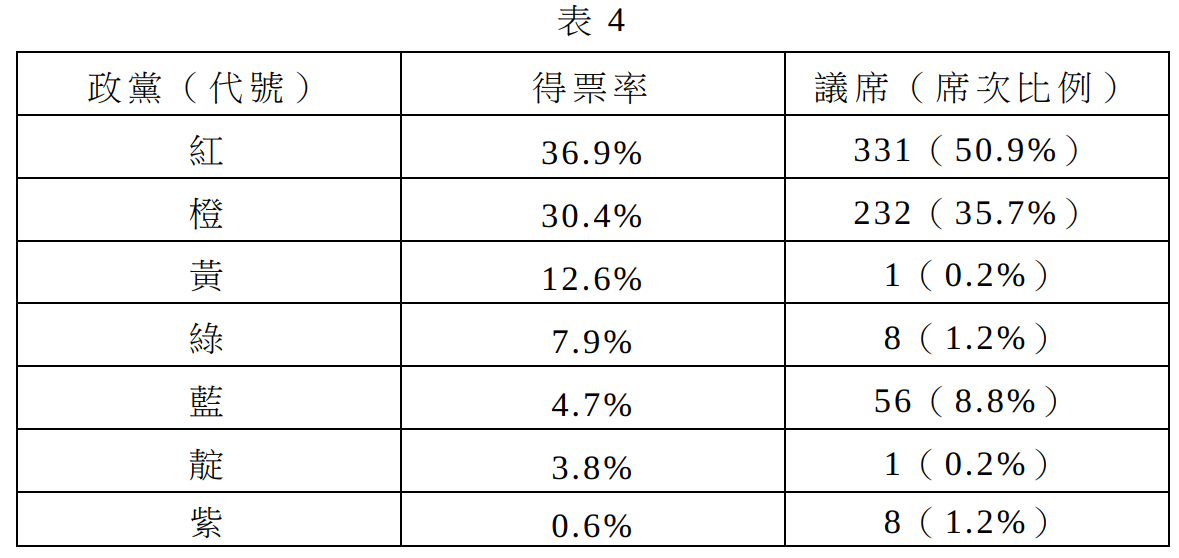

某國位處溫帶海洋性氣候區,是由數個政治實體組成的君主立憲政體,但其中一個政治實體有獨立建國的分離主義運動。該國有一個少數黨,係由早期街頭暴力抗爭的公民團體轉型而來,倡議立法讓該政治實體舉行獨立公投。此少數黨的民意支持度在近年來不斷攀升,且2015年國會大選時,政黨得票率和席次均大幅提高。表4是該次選舉得票率最高的七個政黨及其所獲得的議席和席次比例。請問:

依據表4的選舉結果,關於該國選舉制度的問題,下列哪一個評論最適當?

題文中該君主立憲國家由不同政治實體組成,其組成的主要依據為何?

根據下列四個都市景觀的描述判斷,哪個都市最可能出現在該君主立憲政體?

甲、氣候夏熱冬寒,年降水量 850 mm 左右,夏雨較多。是世界傳統汽車中心,近年因汽車工業衰退,都市人口大幅外流。主場設於本市的職業球隊以活塞籃球隊和紅翼冰球隊最有名。

乙、終年溫和濕潤,無明顯乾季,年降水量為 800 mm 左右,降水時間長,降水強度小。市區內有許多工業革命遺址改造成的歷史博物館,足球是該市文化的重要部分,有兩個著名的足球會設於本市。

丙、冬夏的溫差很大,年降水量 1100 mm 左右,乾溼季節不明顯,是十九世紀後期才興起的都市,為全國最重要的農牧產品集散地,食品加工業發達。職業棒球火腿鬥士隊主場設於本市。

丁、全年高溫,年降水量 900 mm 左右,乾溼季節分明。目前是該國科技研究的樞紐、資訊科技的中心和IT產業的重鎮。職業板球皇家挑戰者隊主場設於此。

關於該國分離主義運動的屬性與發展,下列哪項詮釋最適當?

題組 60-63 (8分)

柬埔寨為中南半島的文明古國,昔稱扶南,後名真臘、高棉帝國。真臘和鄰近的占城、暹羅等地,是宋代成形的「南海貿易體系」成員,當時中國和東南亞間的貿易商船往來不絕,許多東南亞的物種隨貿易活動傳入中國。《宋會要》記載:紹興3年進口商品中,以香料、藥材、珍寶為主。《諸蕃志》也列舉中國商人在真臘、占城等15個地區販售的商品有瓷器、絲織品、酒、漆器等。柬埔寨於十九世紀淪為法國保護國,1953 年才獨立;但獨立後長年動亂,某國際組織乃通過決議,在該國成立柬埔寨臨時權力機構,於 1992 年至 1993 年協助該國重建和平政府,舉行自由和公正的選舉並制定新憲法,使該國恢復正常秩序;這也是該國際組織第一次接手管理一個獨立國家。該國政局較為穩定後,臺商也陸續到該國投資紡織成衣、製鞋、農產、木材加工等產業。請問:

若僅以題文中有關宋代「南海貿易體系」的敘述作為推論依據,可直接由上述資料獲得下列哪項結論?

題文指出的臺灣相關產業陸續到柬埔寨投資設廠,最適合用下列哪一概念解釋?

下列何者是題文資訊提及之國際組織所致力的主要工作之一?

若根據支出面計算 GDP,則題文中發生的各項政治經濟活動,理論上何者會對柬埔寨該年度的 GDP 上升有直接的影響?

題組 64-66 (6分)

圖 9 是 1848 年至 1849 年歐洲一系列武裝革命運動的分布情形,這波革命運動雖然都以失敗告終,但對歐洲的影響卻極為深遠。請問:

歐洲的氣候大致可區分為溫帶海洋性、溫帶地中海型、溫帶大陸性、高地、副極地大陸性、苔原等六個氣候區。1848 年至 1849 年發生的系列武裝革命運動,主要集中於哪兩個氣候區?

在這波革命浪潮中,某國因此產生民選元首,且擴大成年男子的選舉權。雖然該國革命最後以失敗告終,但對歐洲的影響卻甚為深遠。請問,下列敘述何者最能詮釋該國革命的性質?

題組 67-69 (6分)

臺灣各地聚落廟宇甚多,規模不一,其門柱均附有對聯,揭示廟宇地點、主祀神及價值規範等相關訊息。照片1是四個不同聚落廟宇的立面照,照片下方是該廟大門兩側門柱的對聯,其中照片1甲對聯中「鯤鵬」是「傳說中奇大無比的神鳥」;照片 1 乙對聯中「鯤瀛」是「海邊的新家園」之意。請問:

從廟宇的主祀神判斷,哪座廟宇所在聚落的清代漢移民,主要來自福建漳州府?

歷史傳統上常常將國家概念與王權或天下連結,並強調人民對國家的義務。下列四座廟宇中,哪座廟宇的門柱對聯最能顯示此種傳統的國家與人民關係?

題組 70-72 (6分)

某人到非洲某地旅行時寫道:「從機場到市區的公路寬闊又平整,公路兩邊麥田、葡萄園、橄欖園到處可見。進入市區後,歐式建築相當普遍,中心區的主幹道兩邊有好多露天咖啡館,我挑個位子坐下,一邊品著中東式的濃咖啡,一邊看有軌電車從眼前叮叮噹噹地駛過,感覺簡直和歐洲毫無分別。不過,這裡的咖啡館幾乎全是男性工作人員與顧客,看不到女性。」請問:

該地區農業和市區景觀具有濃厚歐洲色彩,主要和哪些國家的殖民經驗有關?

根據遊記中描述的咖啡館圖像,下列敘述何者最能說明其背後隱含的性別化意涵?