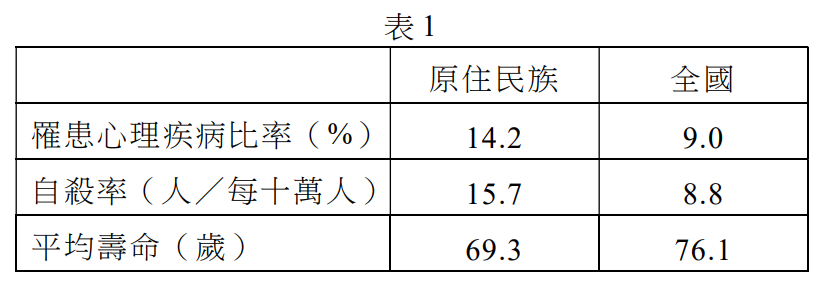

某國媒體報導,該國原住民族罹患心理疾病比率、自殺率、平均壽命與全國之比較,如表1。該報導在未詳查原住民族生活困境的情形下,即宣稱這是因為原住民族不注重身心健康,例如偏好高脂肪、高甜度垃圾食物所致。類似此種缺乏同理與理解的報導,最可能引導社會大眾對原住民個人或民族形成何種更加不利的社會印象?

圖1是某國政治宣傳的圖片,有學者指出:此圖呈現該國執政領袖、執政黨和人民三者的關係,可清楚看出民主國家運作與該國存有最根本的差異。請問下列何者應為該學者所指的最根本差異?

小安研究某國財產制度,蒐集該國某年遺產繼承統計資料(表2)。她推論造成男女數據差異的成因,除與該國傳統社會觀念有關外,與其民法繼承法律的規定亦有關聯。下列該國繼承制度所採取的原理原則,何者與表中數據所呈現之性別差異最為相關?

表3是某市府對購買新型低汙染機車,以及報廢舊機車換購新型低汙染機車(汰舊換新)的補助。若這兩年新購置機車的數量與品質皆相同,僅有政府補助金額改變,則今年相較於去年,對消費者行為和空氣汙染的影響為何?

某校歷史課程進行「歷史考察」學習時,要求同學事先蒐集族譜、臺灣總督府旅券(護照)、同鄉會名簿等史料,並進入內政部網站閱讀人口和戶口調查資料。該「歷史考察」的主題最可能是:

一位學者提到:過去歷史研究的主體,往往偏重於統治者的歷史,比較忽略人民的歷史,其實,人民才是我們應該關心的主體。下列哪個主題最接近這位學者主張的研究方向?

二十世紀初期,某人嚴厲抨擊貨幣的使用:「誰還需要該死的貨幣?生活意味著食物、衣服、房子與休息,沒有貨幣這種金屬與碎紙片,我們依然可以快樂生活。貨幣將會失去意義,政府應以實物取代貨幣,作為工作所得」。此人的論述反映下列哪個主義的觀點?

中國傳統政治制度歷經漢、唐的演變而大備,日、韓等國立國較晚,其各種制度參酌中國者甚多,也有徒取其形式而忽略其精神的。例如:有某個制度在中國具有公平與促進社會流動的意義,在東亞的日本、朝鮮卻成為保障特定對象的工具。這個制度最可能是:

十五至十六世紀間,某王國曾興建一座大型的宮殿,此建築物分為三部分:正殿為國王舉行各種典禮和議政的場所;北殿專為接待中國的冊封使之用;南殿則自十七世紀初期開始,用來接待日本薩摩藩官員。該宮殿最可能位於:

某校歷史課進行「歐洲與非、美兩洲的交流」探究學習時,以一幅歐洲十七世紀流傳的蔗糖生產過程圖(圖2),說明當時蔗糖逐漸取代蜂蜜,成為歐洲人最重要的甜味來源。圖中糖廠最可能在何地區?

清宣統三年十二月二十五日(1912年2月12日),清帝溥儀頒布退位詔書。但在國立故宮博物院典藏的清代檔案中,發現一件進呈給溥儀的奏摺,時間標註為「宣統十六年七月」。我們應如何解釋這個現象?

金門有許多洋樓,建築上裝飾著象徵吉祥如意的鳳梨、祈求多子多孫的麥穗、象徵科舉及第的螃蟹(以「甲殼」比喻「科甲」)、表示時間的西洋時鐘或扛著屋簷的印度苦力(象徵屋主的社會地位)。這些建築裝飾反映以下何種歷史現象?

據統計,二次世界大戰期間德國平民死亡約117萬人,占該國1939年總人口1.6%;蘇聯平民死亡約1400萬人,占該國1939年總人口7.3%。蘇聯平民死亡人數與比率均遠多於德國的原因為何?

圖3為1500年至1799年間,從歐洲出發,前往亞洲海域貿易前三名國家的船隻數量變化圖。根據該圖,甲、乙、丙依序是哪些國家?

中國的百貨公司成立以來,多以「洋貨」為主打商品。民國初年,某一事件發生期間,上海一間百貨公司在報紙上刊登「敬告國人書」:「外交失敗,悲憤同深,……敝公司雖係統辦環球貨品,然宗旨首重國貨,歐美貨次之,其某國貨,則僅供市上之需求耳。」並表示某國貨品存貨出清,即不再販售。不過,抵制某國貨品的聲浪如排山倒海而來,該公司只好再度聲明:概將某國貨品「完全收束不賣,寧願犧牲血本,以示與眾共棄之決心。」請問「某一事件」指的是:

一份資料提到:1933年的雙十國慶酒會選在臺北的鐵道旅館舉辦,出席的貴賓有美國、義大利駐臺領事及臺灣總督府高級長官。會場懸掛中華民國國旗,慶典中除演奏中華民國國歌外,還高呼「中華民國萬歲」。這段資料如何解讀最合理?

某國的動力織布機技術在十九世紀初獨步全球,該國嚴格控管此關鍵技術,避免秘密外洩。一名外國技師刻意潛入該國工廠學習,花費六個月將所有技術細節記在腦中,回國後憑記憶建立相同的動力織布工廠,推動自己國家的工業技術革新。此情況最可能是:

表4為聯合國2020年發表的都市化資料,推估到2030年全球將有60.4%人口居住在都市地區。其中與歐、北美兩洲都市化程度相當的某洲,其經濟發展程度卻無歐、北美兩洲高。造成此現象的主要原因,最可能為下列何者?

COVID-19疫情爆發以後,許多國家積極研發與生產疫苗。2021年,歐盟與美國、中國、印度、臺灣等已有疫苗生產廠,但大多實施出口管制,優先留給其公民施打;相較下,非洲地區目前疫苗嚴重不足,而非洲聯盟也計畫在2040年擴大疫苗生產到足敷非洲大陸60%所需。COVID-19疫苗生產的時空差異,最適合以下列哪個概念解釋?

某小組在進行地理問題探究學習時,蒐集到1960、1980、2000和2020等4年臺東地區工商消費電話簿,電話簿載有各行業營業場所的地址和電話號碼。該學習小組探究的主題最可能是下列何者?

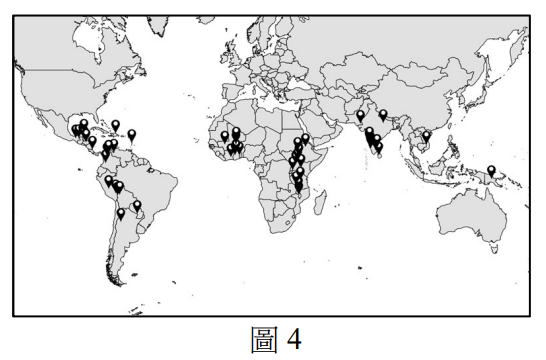

公平貿易指的是在農產品的產銷過程中,確保生產者獲得公平的報酬、勞動者獲得應有的保障、環境可以得到保護的一種制度。圖4為參與公平貿易生產商的分布,這些生產商的分布區,具有哪些共同的時空背景?

據統計,2020年澳大利亞農業缺工嚴重,導致部分農產品無人收成、處理,以致許多農產品價格高漲。形成此現象的原因之一,為澳大利亞因應COVID-19疫情而進行邊境管制,使過去占農場勞力來源高達八成的國外背包打工客,在2020年來澳的人數大減。若僅針對上述澳大利亞的農業發展、農產價格與背包打工客的關係,擬定相關的全球化議題進行探究,下列哪個議題最為適合?

題組 23-25 (6分)

美雲是單身職業婦女,獨力照顧同住的年邁母親,其餘兄弟並未分擔。近來母親失智情況惡化,她猶豫是否辭去工作照顧或聘請全天看護,但二者皆可能帶來身心與經濟壓力。美雲的困境反映我國因人口日趨老化,家屬照顧年長者的負擔也日益加重。因應上述問題,晚近政府積極改善長期照顧制度,例如:(甲)廣設日間照顧中心;(乙)改善外國籍家庭看護工引進政策;(丙)建立全國長照人員證照制度;(丁)提供直接補助給需要長照的家庭。請問:

依據題文資訊,政府改善長照制度所欲達成的最重要政策目標為何?

依據題文資訊,政府實際執行(甲)與(丁)政策對當年GDP的計算與直接影響為何?

依據題文資訊,政府改善長照制度的政策作為,何者最適合由政府委託民間執行?

題組 26-27 (4分)

同學在進行歷史專題報告時,蒐集到一份1830年代北臺灣的史料,指出:「淡(水)廳貨之大者,莫如油、米,次(其次)麻、豆,次(其次)糖、菁(染料),至茄藤、通草之屬,多出於內山,樟腦、茶葉惟淡北內港始有之。商人雇船裝載,擇內地可售之處,本省則運至漳、泉、福州,往北則運至寧波、上海,往南則運至澳門等處。凡港路可通者,無不爭相貿易,取其所售之值,購買飲食、衣服及日用必需要物等件,隨船載回發賣。」依據前述記載,請問:

該同學如要去考察最靠近樟腦和茶葉產地的地點,下列何地最適合?

題組 28-29 (4分)

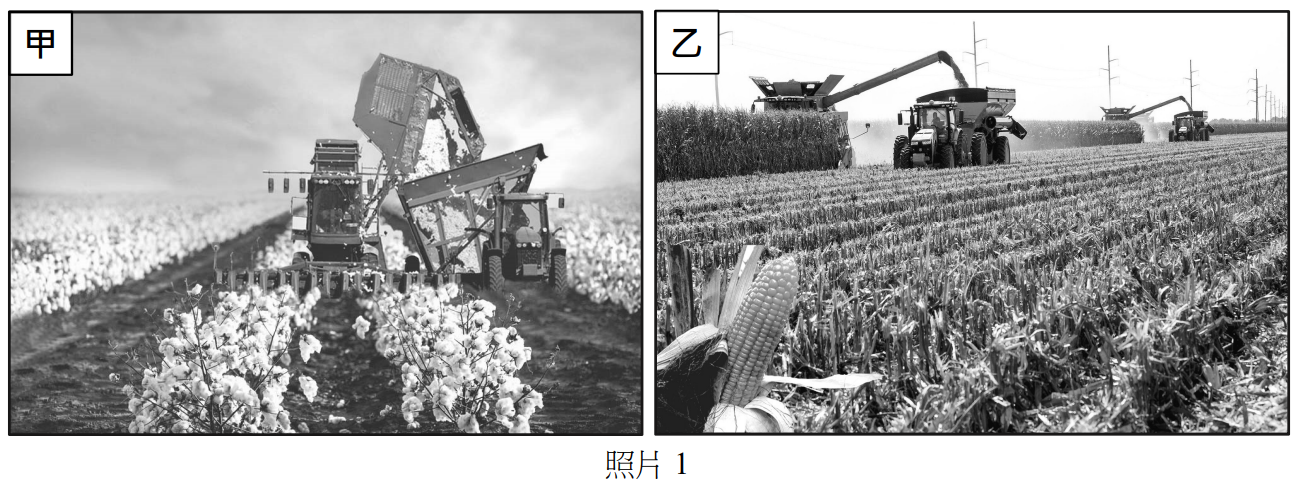

照片1是甲、乙兩種農作物的收成景象。其中甲作物的播種季節,氣溫需要在

15∘C 以上,且成長期的氣溫還要穩定上升,能維持於

20∘C -

30∘C 更有助生長發育。請問:

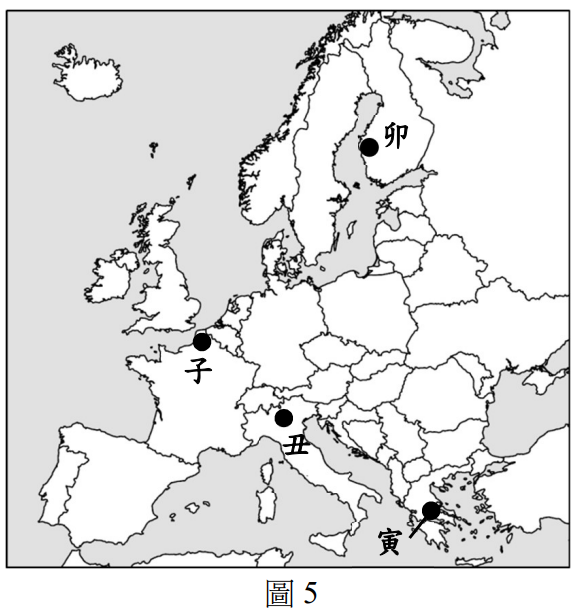

圖5是歐洲行政區域簡圖。若僅考慮作物生長與氣溫的關係,2010年代中期甲作物在歐洲的主要產區,最可能為下列何者?

透過甲、乙兩張照片推論這兩個農業生產活動,最可能具有下列哪項共同的經營特色?

題組 30-31 (4分)

圖6為某地的等高線地形圖,甲、乙、丙、丁為該地的四條登山步道,子、丑、寅、卯為該地的四個觀景台。請問:

若要觀看東北方向的低處景觀,圖6中哪個觀景台的視野最開闊?

題組 32-33 (4分)

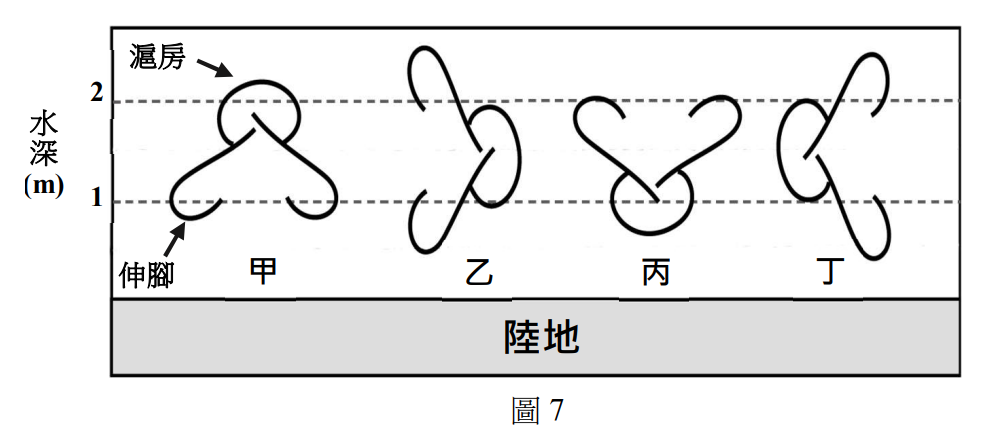

石滬是臺灣某些地區重要的文化地景,它是在高低潮間的平坦地區,利用附近的石塊堆築的半圓形或馬蹄形捕魚陷阱,其漁獲原理之一是漲潮時魚群游至被淹沒的石滬內覓食,退潮時魚群被石滬伸腳阻擋,並留置於露出海面的石滬滬房內。請問:

依據石滬捕魚的原理,漁民為獲取最大漁獲量,設置石滬時最可能採取圖7中哪種開口方向?

題組 34-35 (4分)

1855年清代某官僚在日記中指出:在某地區,山坡地上種滿了高粱、玉米,河中的沙洲多已開闢為田園;平地的樹木已被砍伐殆盡,偏遠地區的原始林區也已被開發。據此,他主張:亂世的根源,在於人口數量太多。追求長治久安的方法,就要透過放寬殺女嬰的禁令、發放避孕或墮胎的藥品、延後男女婚姻年齡等策略,以控制人口增加的速度。該官僚分析人口問題的成因雖然正確,但主張的減緩人口成長策略卻過於激進且不人道,並未獲得社會及各級官員認同,也未被政府採納。請問:

該官僚在日記中的論述,最適合作為該地區當時下列哪項事實的佐證?

由該官僚主張的減緩人口成長策略判斷,其所處的時代,經濟活動最可能有何特徵?

題組 36-37 (4分)

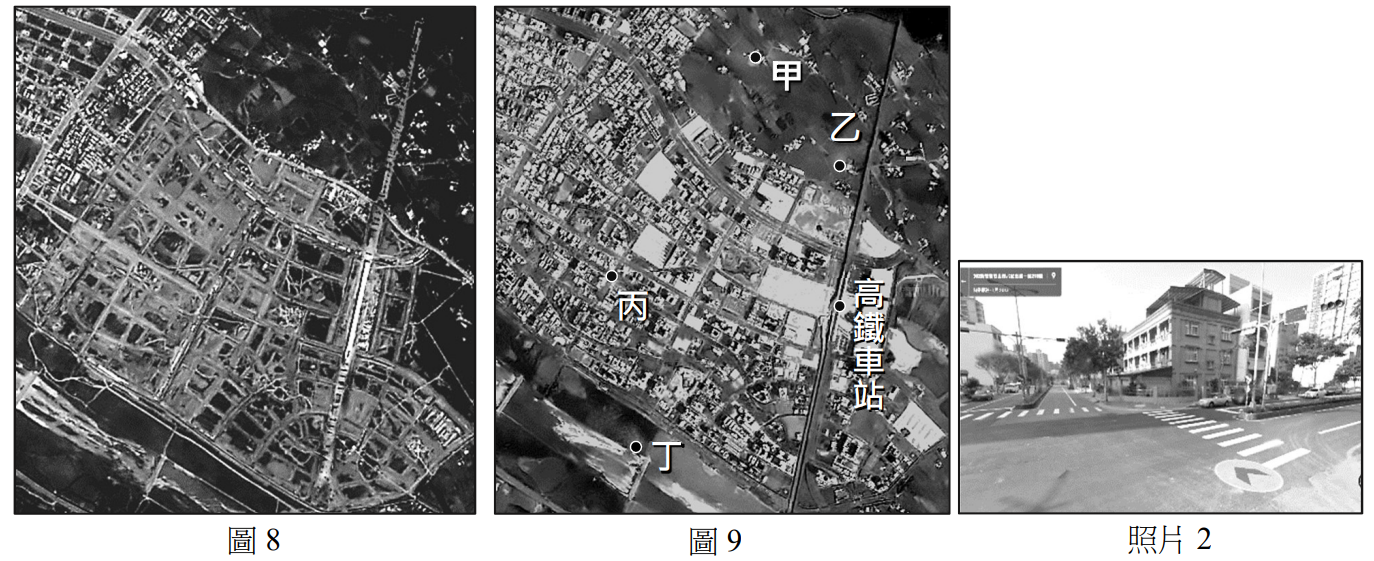

圖8及圖9為兩個不同年份拍攝的臺灣某高鐵車站及其周邊地區遙測衛星影像圖,照片2是圖9中某地的實景照片。請問:

依據圖8、圖9影像資訊的差異,下列對於該地區的推論,哪項最為合理?

題組 38-41 (8分)

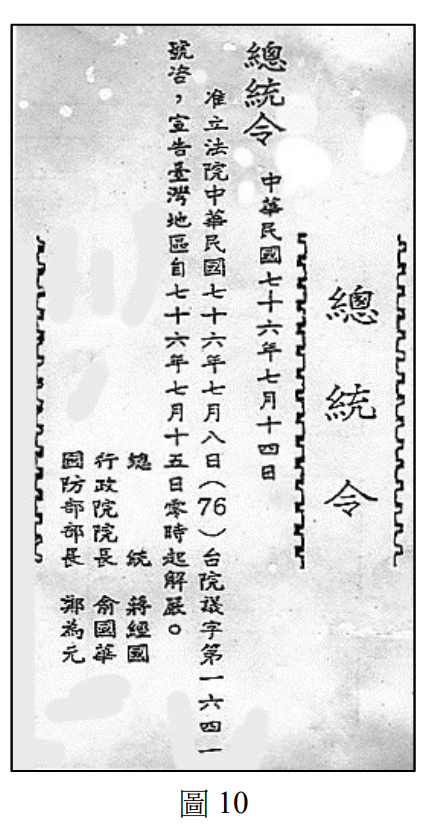

臺灣曾於民國38年5月實施戒嚴。當時由警備總部公告的《戒嚴令》第二條規定:「自同日起,除基隆、高雄、馬公三港口在本部監護之下,仍予開放,並規定省內海上交通航線(辦法另行公布)外,其餘各港,一律封鎖,嚴禁出入。」第四條也列舉處以死刑的各項「擾亂治安」行為,包括:造謠惑眾、聚眾暴動、擾亂金融、搶奪財物、鼓動學潮、破壞交通通信、妨害公眾用水及電氣煤氣事業、持有槍彈或爆裂物等。該次戒嚴歷經38年,直至民國76年始依總統令解除(圖10)。請問:

若僅依照《戒嚴令》第二條規定的內容,下列哪兩地的交通航線仍有機會從事貨物運輸的往來?

《戒嚴令》第四條的規定,因為下列哪項理由而「違反」法治國家應遵循的法律原則?

圖10的解除《戒嚴令》公告,同時有3人署名,可用以佐證我國憲政體制的何種特徵?

題組 42-43 (4分)

由於網路地圖技術的革新,地圖繪製的技術不再專屬於政府和企業,非專業的民眾透過網路協作及編輯,可以參與集體建置和提供具空間分布性質的資料與地圖。以往政府提供的地圖,或企業為商業利益製作的地圖,例如Google等商用電子地圖服務,主要提供主流群體所需,卻未必符合某些群體的生活體驗或需求。近年來,由民眾參與的開放式電子地圖協作平台,其圖資允許所有人使用及編輯,無須付費,可以將圖資用於個人、教育、商業、政府以及其他用途,如救災資訊地圖、飲水機分布地圖等。請問:

依據題文所述的協作平台特性,對電子地圖市場的經濟效率最可能產生下列何種影響?

由於開放式電子地圖協作平台允許使用者新增屬性及空間資料,下列何者最可能是由民眾透過上述協作平台產出的空間資料及可運用的服務?

題組 44-46 (6分)

一位出生於阿富汗的思想家,據聞是穆罕默德的後裔,在十九世紀後期見到當時伊斯蘭世界受到西方列強勢力入侵,伊斯蘭族群四分五裂,且當時最大的伊斯蘭帝國—鄂圖曼帝國也無法善盡保護伊斯蘭世界之責。為了讓伊斯蘭世界團結共同抵禦列強,他走訪中東、北非、歐洲各地,倡議「泛伊斯蘭主義」,嘗試建立跨宗派、地域、民族的單一伊斯蘭國度。「泛伊斯蘭主義」不是與西方對抗的軍事行動策略,也非教條儀式與民族主義,而是強調以伊斯蘭的基本信仰為普遍生活倫理規範,以此團結伊斯蘭世界並促進其政治現代化。請問:

依據題文資訊,下列有關該思想家主張的敘述,何者最能凸顯「泛伊斯蘭主義」的社會規範功能?

該思想家的出生地被納入伊斯蘭世界的一部分,最可能是透過下列哪種文化擴散過程?

題組 47-48 (5分)

公民課自主學習時研讀到下列資料:一般人使用網路後通常會留下數位紀錄,稱為網路「足跡」。某大型網路平台商除經營社交媒體,也跨足各種服務。該平台商自稱擁有用戶的基本資料,當串連到用戶瀏覽紀錄、搜尋關鍵詞、消費行為、社群媒體活動等足跡,就可預知使用者的價值偏好與習慣,進而能幫其客戶向使用者投放準確的廣告或政治宣傳,獲利豐厚。某資訊人權監督團體提出警告:「該平台商的行為經常沒有使用者的充分授權,也未充分告知,但卻擁有左右使用者認知與行為的能力」。然而,大眾對此風險卻不一定能充分認識。曾有調查指出,相較於教育程度高者,教育程度較低者因接觸數位風險教育機會較少,故使用網路服務時更缺乏警覺,也更容易受網路資訊影響。請問:

依資訊人權監督團體所提出的警告,顯示其最擔心網路平台商下列哪項行為?

某學習小組依據題文資訊提出:上述廠商的行為「將使社會不平等現象更加嚴重」。請問該小組論點所指的現象應為何?請在答題卷表格中勾選一項,並從題文中摘述能支持此論點的依據。(3分,30字內)

題組 49-50 (5分)

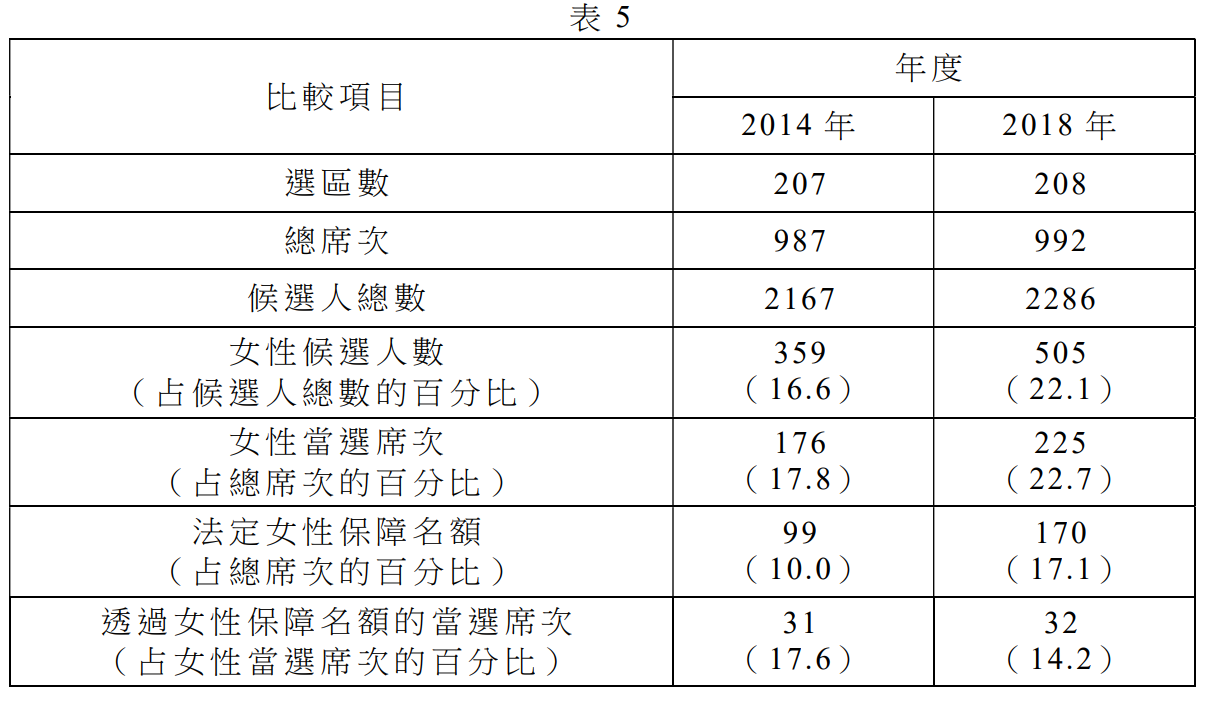

某國在2015年修改選舉法規,提高某項民意代表的女性保障席次。表5是修法前後兩個年度,該項民意代表選舉的比較。請問:

表5資料最足以支持下列哪項關於該國女性參政的推論?

從表5資料判斷,該國該項選舉制度,與我國哪項民意代表選舉最接近?請在答題卷表格中勾選一項,並依據表5資料說明判斷的理由。(3分,20字內)

題組 51-52 (5分)

某地區因氣候乾燥,雷暴閃電誘發的火苗引發大規模森林野火,經濟損失慘重。此地是著名的葡萄酒鄉,葡萄酒產量占該國的90%,但森林野火波及並燒毀許多葡萄園和酒莊,嚴重影響當年葡萄酒市場。有學者認為,此極端氣候與該國過高的排碳量有關,主要來自石油的消耗。為避免災害再次發生,該國政府將於2035年禁止燃油車的使用並逐步改用綠能發電。此舉不利多數產業的發展,引發許多業者不滿。請問:

依據題文資訊並從供需架構分析,森林野火對該國當年葡萄酒市場有何影響?請在答題卷表格中勾選一項變化,並說明若葡萄酒價格不變,此時供給量與需求量之間出現的現象可稱為?(3分,10字內)

題組 53-54 (5分)

大量使用塑膠吸管所造成的健康與海洋生態破壞問題讓人擔憂。假定某國的民意強烈要求政府應立刻大幅度限制塑膠吸管的使用,且依據現行法律,主管機關已有充分法律授權可發布命令、訂定實施細則與開始日期,以管制塑膠吸管使用;但該機關卻認為茲事體大,仍依循該國法律對制訂行政命令的過程,預先將草案公告周知,並依法舉辦聽證,廣納各界意見,再審慎決定規定內容。請問:

從外部成本的觀點,下列敘述何者符合該國政府政策的意涵?

依據題文,若該國行政法的原理原則與我國相同,則其主管機關訂定行政命令的過程,最適宜用哪項法律原則說明?請在答題卷表格中勾選一項(2分),並從題文中摘述判斷的依據(1分,35字內)。(法律原則勾選不正確者本題不給分)

題組 55-56 (5分)

西晉末年,北方戰亂,長安、洛陽二京傾覆,山西、河北淪陷。面對時局的變動,人民有不同的作法。學者指出,中原士庶避難者約有兩途,或入遼東,或徙江左。入遼者,接受慕容氏招撫;過江和遷於淮漢流域者,為數尤多,遂創二百七十年偏安之局。其不克遷徙者,則鳩合宗黨,保聚險固,自治自衛,以圖苟免於胡人或寇賊之難。還有一種流人,其背棄鄉貫,轉徙他方,與前者相似;而憑堅乘險,保守塢聚,又與後者彷彿。請問:

題文中的「前者」、「後者」,他們面對時局變動的作法分別為何?請在答題卷表格中依序作答,並從二者擇一勾選何者形成當地政治文化勢力?(3分,各35字內)

題組 57-58 (5分)

經調查,臺灣在COVID-19疫情三級警戒時期,約40%的企業因異地生產導致產能調配不易;約20%的企業,其產品物流配送受阻;約20%的企業,營運不受疫情影響;另有20%的企業,反受疫情刺激需求而增加訂單。其中工廠據點較分散,在海外疫情熱區設有生產據點的企業,其產能調配受影響最明顯;如一些機械與電機、電子零組件及光電、車輛與金屬產業等,其零組件配送受阻比例較高,研判應是海運作業耽誤所致。為了因應疫情的衝擊,許多企業優先選擇的經營策略是:以資訊科技提供遠端客服或維運,並精簡行銷、研發等以降低營運成本。請問:

許多企業為了因應疫情衝擊而優先選擇的經營策略,需要下列哪項要素的配合,才能有效達成?

文中提及有些企業在疫情影響下,產能調配受到的影響最為明顯。此現象的形成背景,適合以哪項概念說明?請在答題卷表格中勾選一項,並說明對應此概念的判斷依據。(3分,30字內)

題組 59-60 (5分)

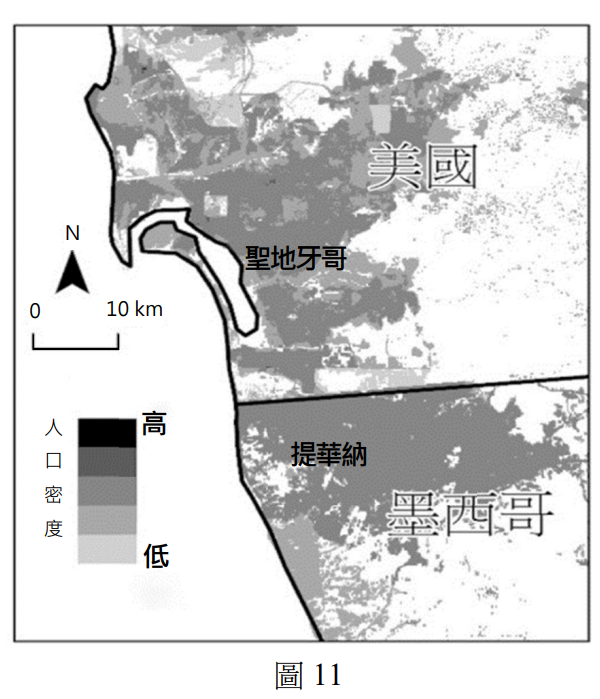

美國與墨西哥的經貿關係向來密切,在兩國邊界形成的都會區域(圖11),早已發展出產業分工關係。然而,美國在川普總統主政時,以防止非法移民不斷湧入、保障本國勞工就業機會以及強化國土邊境安全為由,曾在政府預算中編列經費,擴大築牆;但當時國會認為,此舉既浪費納稅人的錢,又製造與鄰國的緊張關係。因築牆爭議無法達成共識,曾一度導致聯邦政府預算無法通過,使得某些政府部門暫時停止運作。請問:

題文所述之築牆爭議導致某些聯邦政府部門停擺,其原因最可能與該國哪項政府體制的特性及運作有關?

圖中最大跨邊界,分屬美、墨的「聖地牙哥─提華納」都會區,自1965年起即利用都市本身的優勢合作發展。請比較聖地牙哥與提華納二個都市在技術、資本及勞工的區位要素上,各自的優勢為何?請在答題卷表格中作答。(3分)

題組 61-64 (10分)

日治時期,臺灣總督府為開發山林資源,拓殖其經濟利益,初期認為山林中的「蕃人」是阻礙開發的「凶惡之徒」,不但不承認其傳統權益,甚至用武力征伐;後期又進行大規模「集團移住」計畫,迫使各原住民部落離開其傳統生活空間,遷移到山腳地帶。部落間原有的往來因此被切斷,重新配置的部落也無法和其他部落建立合作關係,以致內部社會關係瓦解,達到總督府期待的可使原住民「舊來勢力關係中斷」。以立霧溪流域的太魯閣族群來說,集團移住的結果,不僅部落被撤離原居住地,且多數部落遭到分割,還有許多部落被嵌入布農族的傳統領域,造成賽德克族、太魯閣族及布農族混居的情況。請問:

當今哪項原住民族議題,和臺灣總督府推動的原住民族集團移住計畫關係最密切?

題文所述總督府的支配控制及治理措施,有些仍影響至今,包括現行有關原住民族權益的相關法制;但也有些已經因應國際人權觀念趨勢、多元文化發展而有所改變。下列政策何者最能凸顯這樣的改變?

總督府推行集團移住期待「可使原住民『舊來勢力關係中斷』」,就此來看,總督府推行集團移住的主要目的為何?請在答題卷表格中勾選一項,並說明判斷的理由。(3分,50字內)

請在答題卷作答區繪出一組「連接線」與「箭頭」來代表從移出地地點遷移到移入地地點,以作為文中說明「集團移住造成賽德克族、太魯閣族與布農族混居情況」的輔助地圖。

題組 65-67 (7分)

猶太教與基督教的信仰屬性,及其對「神的選民」的看法略有異同,以致二者常有紛爭。西元一世紀,猶太宗教領袖在耶路撒冷以基督教傳道者保羅褻瀆猶太教,且無法證明自己清白為由,控告保羅並要求對其處刑。當時羅馬法律規定:非經審判,羅馬公民不得被捆綁、監禁或鞭打。保羅因具有羅馬公民身分,故要求交羅馬當局處理,於是當地總督在夏季末期,將保羅押送至羅馬審判。圖12為羅馬帝國時期東地中海的航運路線圖,虛線為押送保羅航線,實線為地中海貿易線。請問:

文中所敘述之事件,乃發生於羅馬人統治的時代。時至今日,若以法治國家理念檢視此案,可看出題文中羅馬法律保障羅馬公民的規定,與下列何種近代法律重要原則的精神最為接近?

保羅從耶路撒冷被押解去羅馬的航程中,前期與一般貿易航線類似,沿著陸地前行,利用地形來減輕航行的障礙。若從行星風系的大氣環流角度,押解保羅的航程沿陸地前行,最可能是為了避開哪一行星風帶或氣壓帶的影響?

請問猶太教與基督教的信仰屬性分別是「一神信仰」或「多神信仰」?以及此二宗教對「神的選民」之看法分別為何?請在答題卷表格中作答。

| 猶太教 | 基督教 |

|---|

|

信仰屬性

| | |

|

神的選民

| | 信仰神,並得到恩寵者即是神的選民 |